CUENCA DEL GOLFO DE SAN JORGE

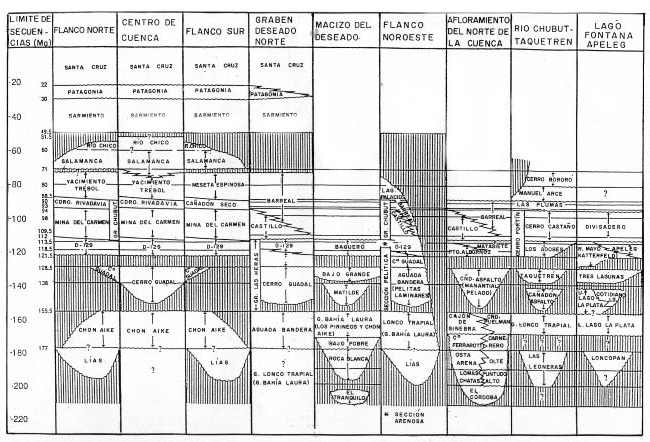

JURÁSICO INFERIOR Estas capas contienen restos de invertebrados marinos como Pecten coloradoensis y otros bivalvos. Las ocurrencias de microplancton, Michrysteridium y Pleurozonaria, y de polen sugieren una antigüedad jurásica temprana (Toarciano tardío o más viejo). Sobre la base de esta inferencia y un similar desarrollo litológico, estos estratos pueden ser correlacionados con las capas pliensbachiano-toarcianas de la Formación Mulanguiñeu, aflorantes 100 km más al norte en Ferrarotti (Fernández Garrasino, 1976; Cortiñas, 1984). Las interpretaciones de subsuelo (Ferello y Lesta, 1973) indican que estas rocas del Lías representan el relleno de cuencas del tipo hemifosa limitada por fallas. Vistos en un contexto más regional (Ugarte, 1966; Lesta y Ferello, 1972; De Giusto et al., 1980) estos desarrollos de subsuelo certifican la presencia de un extendido sistema de fosas tectónicas que con rumbo noroeste atravesaba el centro-oeste del Chubut y el centro-norte de Santa Cruz. Presumiblemente la conexión marina con el Océano Pacífico ocurría a la latitud de Río Negro o el sur del Neuquén (Riccardi, 1983; Uliana y Biddle, 1988). JURÁSICO MEDIO Y SUPERIOR Hacia el meridiano central de las provincias

de Chubut y Santa Cruz también se han identificado interposiciones

de brechas y aglomerados volcánicos, lavas y

filones capa designados como Complejo Volcánico Synrift

(Barcat et al., 1989). Facies predominantemente

sedimentarias, comparables a parte de lo que Feruglio (1948)

denominara Complejo de Olte o Formación Jurásica Continental,

incluyen pelitas rojas y conglomerados (Formación

Manantial Pelado en Clavijo, 1986), calizas, areniscas,

paquetes de pelitas oscuras con espesores de varios

centenares de metros, limolitas rojas y verdes, y tobas

vitrocristalinas (Formación Aguada Bandera, Sección

Pelítica Basal en Barcat et al., 1984, 1989). Se conoce la

presencia de ostrácodos, Estherias y escamas e improntas de

peces. Estas unidades mesojurásicas registran la extrusión de grandes volúmenes de material magmático silíceo hasta basáltico (Uliana et al., 1985; Page y Page, 1993; Rapela y Pankhurst, 1993), coetánea con depresiones tectónicas activamente subsidentes que acumulaban depósitos de taludes volcaniclásticos y de abanicos aluviales y sucesiones lacustres con estromatolitos algáceos y ostrácodos (Cortiñas, 1984). Durante este período marcado por intensa actividad eruptiva, parece desvanecerse la comunicación oceánica con el Pacífico (Riccardi, 1983).

Las formaciones que representan al Jurásico cuspidal

como Aguada Bandera (Lesta et al., 1980) y Manantial Las secciones de pelitas oscuras con varios cientos de metros de espesor son atribuidas a un medio deposicional lacustre con fondos euxínicos (Barcat et al., 1989). Dentro de tal contexto, ciertos arreglos sísmicos con clinoformas sugieren arribo mayoritario de detritos desde el norte y nordeste (Fitzgerald et al., 1990). El registro de configuraciones sísmicas abultadas en posiciones distales de cuenca, podría reflejar la presencia de alguno de los miembros volcánicos penetrados en distintas perforaciones (Laffitte y Villar, 1982; Barcat et al., 1989). En la proximidad de algunas fallas, asimismo, se ha detectado la presencia de espesos paquetes conglomerádicos (Clavijo, 1986), interpretables como el producto de abanicos aluviales adosados a escarpas de fallas en actividad. Las imágenes sísmicas indican que el Jurásico medio-superior alcanza potencias máximas en el orden de los 2000 m hacia la parte sudoccidental de la cuenca. Los espesores locales son altamente variables y están relacionados con la proximidad a paneles ladeados y a depocentros elongados de orientación NO-SE (Fitzgerald et al., 1990; Barcat et al., 1989). Con relación al Jurásico inferior, el patrón de acumulación se muestra más expandido al este, pero aún registra irregularidades de espesor vinculadas a un efecto de subsidencia diferencial controlado por fallas. Hacia los bordes de la cuenca el tope del Complejo Porfírico suele estar marcado por una discordancia de carácter angular, pero el contacto con la sucesión lacustre suprajurásica toma actitud paraconcordante hacia el interior de la cuenca (Fitzgerald et al., 1990). Fitzgerald et al., 1990). En conjunto, la información estratigráfica y sísmica

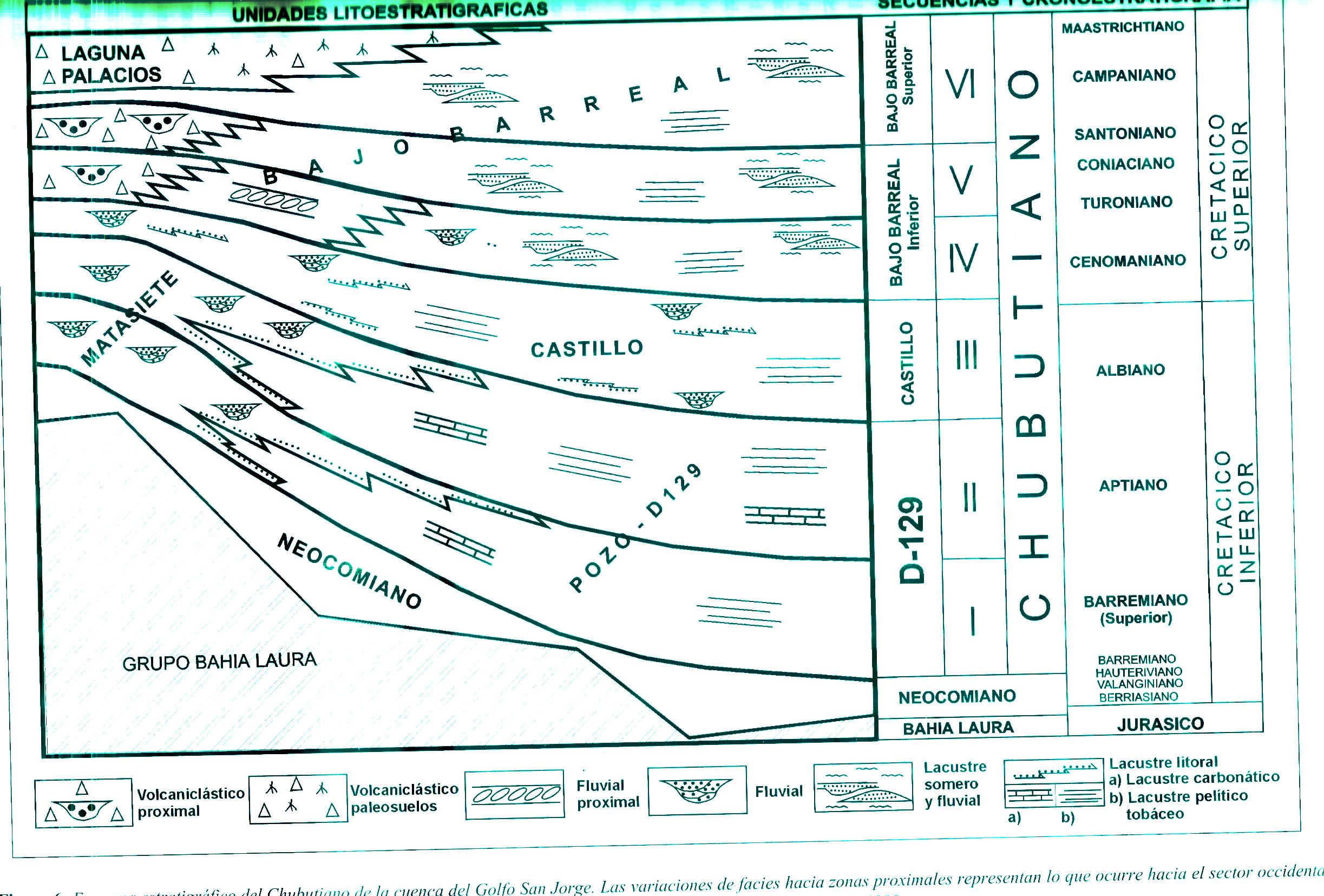

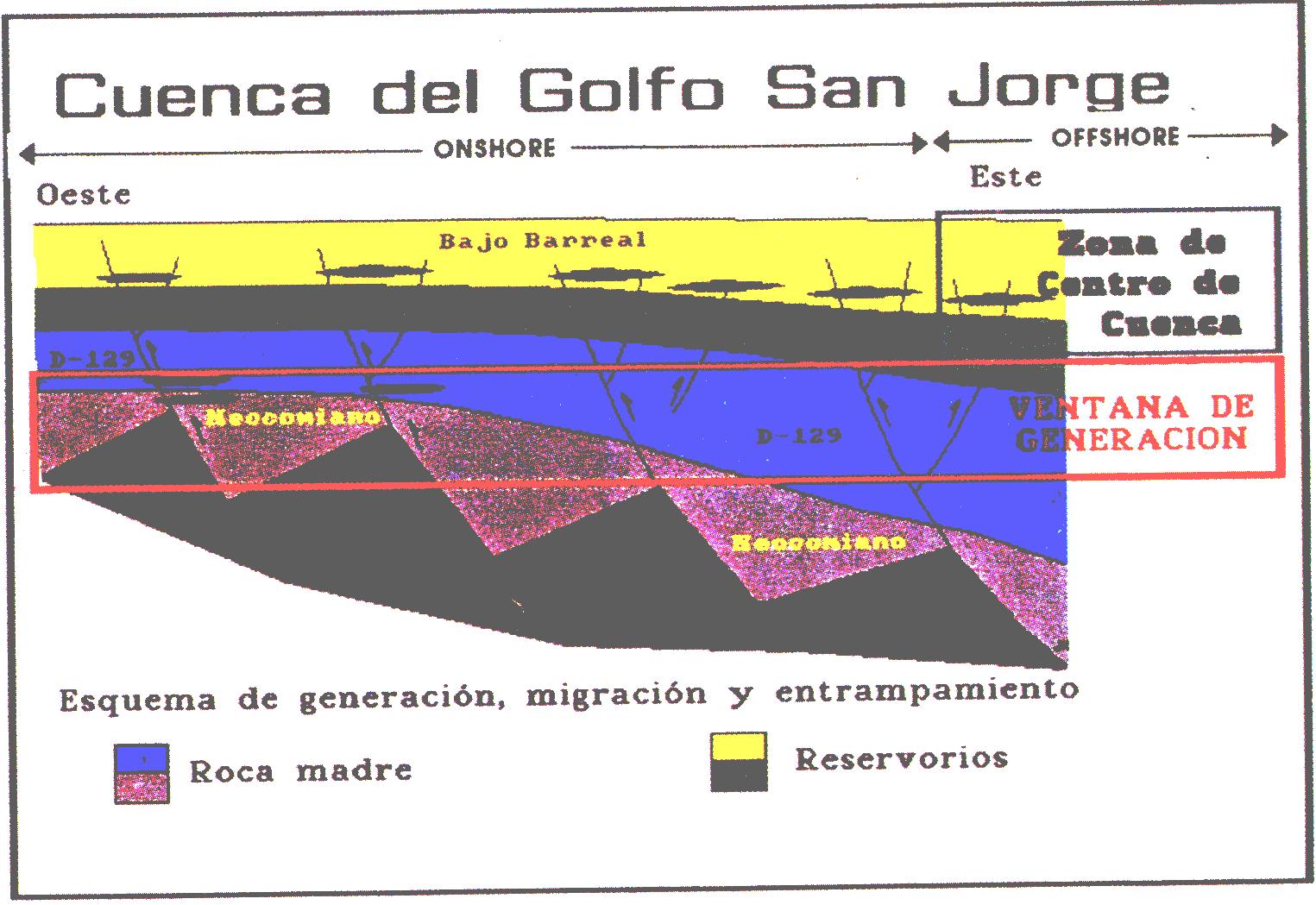

muestra que durante el Jurásico tardío se produjo un cambio Sin embargo, en la cuenca San Jorge las incursiones marinas parecen haber sido esporádicas y de extensión limitada. Para explicar tales eventos se especula con una conexión paleogeográfica restringida por el oeste, a través del extremo norte de la cuenca Austral (Clavijo, 1986; Fitzgerald et al., 1990). CRETÁCICO En su desarrollo característico, la Formación Cerro Guadal consiste en unos 300 m de fangolitas y limolitas grises, con intercalaciones de vaques de grano fino, fangolitas carbonosas y areniscas blanquecinas, siendo el conjunto rico en material piroclástico (Clavijo, 1986). Es una entidad que se destaca por un desarrollo areal extremadamente restringido (Clavijo, 1986; Barcat et al., 1989; Fitzgerald et al., 1990), que se presenta confinada a la parte sudoeste de la cuenca. Los espesores son altamente variables, regidos por la presencia de bloques ladeados y depocentros de orientación noroeste (Fitzgerald et al., 1990). La formación ha sido penetrada en un número limitado de pozos en los que no se han detectado fósiles con valor cronoestratigráfico. Considerando la antigüedad de los intervalos que la confinan por encima y por debajo, y la correlación con unidades acumuladas en ámbitos vecinos de la cuenca Austral (Formaciones Río Mayo / Katterfeld), se infiere una edad valanginiana o valanginiana - hauteriviana (Barcat et al., 1989; Fitzgerald et al., 1990). Para dicho período se interpreta la existencia de un sistema deposicional de índole lacustre profunda, localmente alimentado por cursos fluviales de tipo entrelazado. La banda de acumulación subaérea debió ser muy angosta o inexistente, y la zona marginal del lago parece corresponderse con reflexiones sísmicas de tipo paralelo. La porción proximal de los medios de acumulación subácuea se refleja como eventos sísmicos semicontinuos de gran amplitud, fuertemente imbricados, y con desarrollo localizado de terminaciones en toplap. La orientación de estas clinoformas indica un efecto de progradación sedimentaria con arribo detrítico mayoritario desde el norte y el nordeste (Fitzgerald et al., 1990). La denominación Formación D-129 fue propuesta por

Lesta (1968) para designar a sedimentitas jurásico - cretácicas

ubicadas entre el tope del Complejo Porfírico mesojurásico y

la base del Chubutiano, el intervalo que contiene al grueso de

las areniscas productores de hidrocarburos. Esta denominación

reemplazaba a otras en uso en la industria petrolera, tales

como Serie Tobífera calcáreo-oolítica, o simplemente Complejo

V. Trabajos posteriores han seguido el criterio de referir

a estas sucesiones suprajurásico - neocomianas con la designación Los equivalentes marginales, atribuidos a la Formación

Matasiete o a la Formación Los Alazanes (Sciutto, 1981; Fósiles colectados en la parte occidental de la cuenca

sugieren un rango de antigüedad del Hauteriviano - Aptiano Una edad comparable es sugerida por vinculaciones sísmicas hacia el oeste que permiten correlacionar a los estratos de la Formación D-129 con capas portadoras de polen, dinoflagelados y foraminíferos asignados al Barremiano- Aptiano (Archangelsky y Seiler, 1980). Los estratos de la Formación D-129 representan una

fase de marcada expansión de la cuenca, que

autores como Fitzgerald et al. (1990) relacionan con la

creciente importancia de un efecto de subsidencia regional

de tipo térmico. Las variaciones de espesor total se tornan

más regulares, definiendo un patrón de tipo sag que se aparta

del estilo complejo reconocido para las unidades precedentes. Sobre el flanco norte de la

cuenca la base del intervalo presenta una organización de

tipo transgresivo, en estratos localmente conocidos como

Formación Los Alazanes (Barcat et al., 1989). Los términos

más jóvenes de la unidad, por el contrario, muestran un

arreglo con superposición de facies escalonada hacia el

interior de la cuenca, en la que los depósitos de acumulación

subaérea se expanden desde el norte y nordeste avanzando

hacia el eje del depocentro (Sciutto, 1981; Clavijo, 1986;

Fitzgerald et al., 1990). Los términos más jóvenes de la sucesión infracretácica

consisten de estratos francamente piroclásticos conocidos Las evidencias paleontológicas que apuntan

a una edad aptiano - albiana para la Formación Mina del

Carmen son relativamente imprecisas o indirectas. Entre ellas

se cuentan registros polínicos del pozo Albatros (Fitzgerald et Barcat et al. (1989) señalan que tanto la base como el tope del intervalo Mina del Carmen coinciden con discontinuidades estratigráficas. La distribución regional de espesores es relativamente simple, y define la existencia de una depresión amplia, con las mayores potencias en la parte central y adelgazamiento paulatino sobre los flancos (Fitzgerald et al., 1990). Variaciones locales de orden menor son atribuidas a la persistencia puntual de fallamientos sinsedimentarios (Cerdán et al., 1990). En posiciones periféricas las reflexiones sísmicas son de tipo subparalelo, semicontinuas o irregularmente discontinuas y de baja a media amplitud. En el centro de la cuenca se registra una mayor continuidad de eventos, y arreglos imbricados (shingles). Estas configuraciones sugieren un transporte principal desde el norte y el nordeste, y un arribo subordinado desde el sur. La presencia local de eventos sísmicos interpretados como la expresión de superficies de incisión estratigráfica (Fitzgerald et al., 1990) es congruente con observaciones de superficie que documentan la existencia de rellenos conglomerádicos discontinuos en la base del intervalo (Ferello y Tealdi, 1950, en Barcat et al., 1984). En

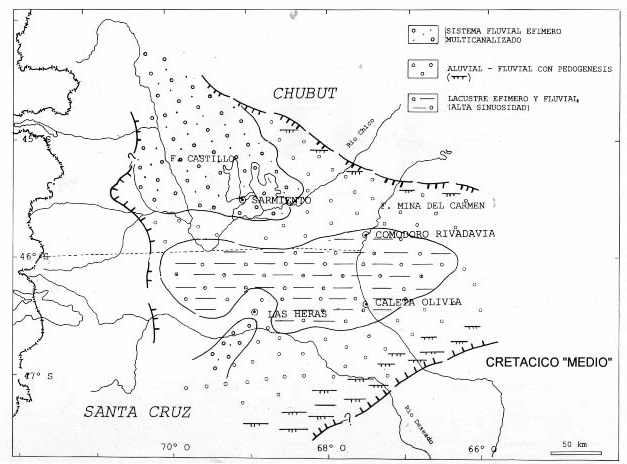

su conjunto el patrón estratigráfico de Mina del Carmen

puede ser calificado como el producto de una cuenca Posiciones más internas muestran un progresivo incremento en la participación de areniscas transportadas por sistemas fluviales (Meconi, 1990). Situaciones aún más distales están caracterizadas por lentes arenosos sin intercomunicación, aislados en una masa de chonitas y fangolitas (Cerdán et al., 1990). Este tipo litofacial ha sido interpretado como el producto de acumulación en zonas bajas con pantanos o lagos efímeros de tipo salino-alcalino (Feruglio, 1949; Teruggi y Rossetto, 1963; Fitzgerald et al., 1990). CRETÁCICO SUPERIOR Se trata de una serie relativamente homogénea en la que alternan areniscas más o menos piroclásticas y fangolitas de tinte amarillento a gris verdoso (Lesta, 1968). Dentro de este conjunto de capas, que alcanza espesores totales cercanos a los 2000 m, las subdivisiones de menor jerarquía han sido fundamentadas en la correlación física de tramos caracterizados por la abundancia o carencia de capas areniscosas con capacidad para alojar hidrocarburos (Horizontes o Complejos I, II y III). En la práctica más moderna se ha seguido el criterio de cartografiar paquetes de extensión más o menos regional, reconocidos mediante correlaciones pozo-a-pozo requeridas para desarrollar los yacimientos petrolíferos. De tal manera, y siguiendo a Lesta (1968), en el flanco norte de la cuenca se identifican las Formaciones Comodoro Rivadavia y Yacimiento Trébol, y en el flanco sur se reconoce a las Formaciones Cañadón Seco y Meseta Espinosa. Finalmente, sobre la parte occidental de la cuenca se reconoce a las Formaciones Bajo Barreal y Laguna Palacios. (Ej. Sciutto, 1981). Mientras el perímetro de la cuenca se presenta dominado por apilamientos de paleosuelos con alto contenido de trizas vítreas y material piroclástico (Tobas Amarillas, Formación Laguna Palacios), los equivalentes más distales registran un aumento en el contenido de fangolitas y areniscas dispuestas en lentes y zonas tabulares entrecruzadas (Roll, 1938; Sciutto, 1981; Hechem et al., 1990; Fitzgerald et al., 1990). En su mayoría las areniscas muestran textura de grauvaca y subgrauvaca, con 30-40 % de cuarzo, 35-40 % de fragmentos líticos y 10- 15 % de feldespatos (Lesta, 1968). La presencia relativamente frecuente de paleosuelos (Sciutto, 1981; Rodríguez, 1993) y restos saltuarios de dinosaurios saurópodos y carnosaurios (Bonaparte y Gasparini, 1978; Martínez et al., 1986; Powell, 1990) junto con las características de las estructuras primarias registradas en las areniscas (Hechem et al., 1990) revelan un ámbito de acumulación dominado por procesos aluviales. Brown et al. (1982) y Barcat et al. (1989) también han postulado la presencia de abanicos deltaicos y de cuerpos turbidíticos depositados en lagos con régimen de aguas someras. Estudios recientes sugieren que buena parte de los cuerpos arenosos representan lóbulos detríticos no-canalizados, acumulados por sistemas fluviales efímeros que descargaban en zonas de barreal y en cuerpos lacustres no permanentes (Rodríguez, 1993; Legarreta et al., 1993; Hechem, 1994). De acuerdo con estos puntos de vista, el sistema deposicional del Cretácico tardío habría tenido rasgos en común con los abanicos terminales actualmente activos en las planicies del noroeste de la India (Parkash et al., 1983) y con el gran delta de Okavango del centro-sur africano (Stanistreet y McCarthy, 1993). El tramo del Chubutiano que sobreyace a la Formación Mina del Carmen es referido al Cenomaniano - Campaniano, sobre la base de evidencias paleontológicas poco concluyentes (ver Fitzgerald et al., 1990). Esta parte superior del Chubutiano suele ser subdividido en tres unidades mapeables, definidas y correlacionadas sísmicamente (Barcat et al., 1989; Fitzgerald et al., 1990). Estas secuencias muestran un patrón estratigráfico similar,

caracterizado por miembros marginales delgados y extendidos,

y por un espesamiento regular hacia el centro de la

cuenca. Internamente se destaca una configuración Esta regularidad a la escala de la cuenca contrasta con una considerable heterogeneidad al nivel de los complejos arenosos que alojan hidrocarburos. La arquitectura de detalle es compleja e incluye unidades genéticas con arreglo progradante - retrogradacional. Este estilo intrincado y difícil de predecir, es atribuido a un efecto combinado de fallamiento sinsedimentario y cambios en el nivel de base sobreimpuestos al sistema deposicional de tipo fluvial efímero (Fitzgerald et al., 1990; Legarreta et al., 1993; Hechem, 1994). Los estratos más jóvenes de la serie cretácica integran

la parte inferior de una conspicua sucesión con capas de Este cortejo transgresivo es sucedido por un miembro dominado por pelitas verdes de ámbito francamente marino (= Fragmentosa, Feruglio, 1949), en la que se han encontrado nannofósiles como Archangenskiella cymbiformis (Barcat et al., 1989) que atestiguan una edad maastrichtiana. La sección basal de la Formación Salamanca descansa sobre estratos del Chubutiano, a lo largo de una superficie de discordancia regional (Roll, 1938). El espesor de las capas marinas se reduce hacia el interior patagónico, al sur, oeste y noroeste del golfo San Jorge (Feruglio, 1949), delineando la presencia de una extensa bahía que ocupaba la parte axial de la cuenca y se expandía al norte siguiendo la traza del actual valle del río Chico (Windhausen, 1924, lámina IV). El análisis de secuencias deposicionales sugiere que la inundación epicontinental del Maastrichtiano fue sucedida por un proceso de regresión escalonado (Legarreta et al., 1990; Legarreta y Uliana, 1994). En el curso de dichos eventos se acumularon los términos de antigüedad daniana de la Formación Salamanca (Méndez, 1966) y los depósitos terrestres thanetianos de la Formación Río Chico (Feruglio, 1949; Andreis et al., 1975) que les sobreyacen.

|