REGIÓN DE LA CUENCA NEUQUINA AL NORTE DE LA DORSAL DE HUINCUL

SECTOR NORTE: Ubicado al sur del Río Barrancas. Se reconocen importantes afloramientos del Patagonídico en el flanco sur y este de la Cordillera del Viento. También en la zona de Pampa Tril y la Yesera del Tromen. En el flanco sur de la Cordillera del Viento, el Ao. Chacay Melehue expone una secuencia que incluye al Precuyano y una interesante sección del Grupo Cuyo.

PAMPA TRIL, VEGA DE LA VERANADA, YESERA DEL TROMEN

SECTOR CENTRAL: Ubicado entre Chos Malal y Los Chihuidos. Se reconocen importantes afloramientos en la zona de Chos Malal, Puerta Curaco, Balsa Huitrin. Hay buenos afloramientos al oeste de Loncopue, Co. Mullichinco, Chorriaca.

SECTOR SUR: Ubicado entre Los Chihuidos y la Dorsal de Hincul. Se reconocen importantes afloramientos en la zona de Bajada del Agrio, Mallín de Icalma, La Atravesada, Puente Picún Leufu, Sierra de la Vaca Muerta, Covunco.

Sierra de la Vaca Muerta

Detalle S. de la Vaca Muerta

Esquema general de afloramientos

Esquema general de afloramientos  Patagonidico

al N de la Dorsal

Patagonidico

al N de la Dorsal Columna generalizada Cuenca Neuquina

Columna generalizada Cuenca Neuquina Distribucion

de facies de la Fm. Lotena

Distribucion

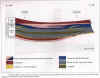

de facies de la Fm. Lotena Corte

N-S mostrando organización Gr. Lotena

Corte

N-S mostrando organización Gr. Lotena Esquema

sedimentario de la Fm. Lotena

Esquema

sedimentario de la Fm. Lotena Configuración

Gr. Lotena

Configuración

Gr. Lotena Configuración

Gr. Mendoza

Configuración

Gr. MendozaGRUPO CUYO

Formación Los Molles

Está compuesta en su mayor parte por lutitas negras y grises con pirita finamente distribuida con proporciones subordinadas de areniscas micáceas y limolitas de tonalidades castaño-amarillentas y calizas y margas grises. Un rasgo saliente de la sedimentación de la Formación Los Molles está dado por numerosos niveles arenosos hoy en día interpretados como de origen turbidítico, presentes en la región del arroyo Carreri y áreas cercanas. Estas areniscas de tonalidades castaño claras a ocráceas, muestran grano casi siempre fino y regular, más raramente grueso, y sólo excepcionalmente se observan niveles conglomerádicos, siempre con un patrón de sedimentación grano y estrato decreciente.

La alternancia de paquetes arenosos dentro de los pelíticos configura una sedimentación de alta ciclicidad y confieren a los depósitos un aspecto bandeado muy característico. En ellas se reconocen procesos de tracción decantación y frecuentes secuencias de Bouma, aunque en la mayoría de los casos faltando alguno de sus términos. El espesor de la Formación Los Molles en el sector del arroyo de Los Toldos donde se sobrepone a la Formación Chachil y su techo constituido por la Formación Lajas en el área del cruce de la ruta provincial 13 sobre el arroyo Carreri, asciende a 1.100 metros.

Esta unidad en la región ha arrojado muy escasos restos fósiles, consistentes en briznas vegetales y bivalvos del género Bositra. No obstante, en la falda oeste del cerro Carreri, Lambert (1956) halló concreciones subesféricas sueltas que contienen restos de amonites en los que en su momento el Dr. P. Maubege determinó Pleydellia, Frechiella sp. nov., Cotteswoldia y Sphaeroceras, géneros cuyos rangos oscilan entre el Toarciano y el Bajociano.

El contenido fosilífero de las sedimentitas mayormente pelíticas de la Formación Los Molles, alternadas con areniscas y limolitas subordinadas, indican una depositación en ambiente marino. Se interpreta que los afloramientos que se hallan en elárea del arroyo Carreri representan ambientes de prodelta, donde se desarrollan frecuentes depósitos arenosos que son el resultado de intermitentes flujo turbidíticos, cada vez más frecuentes hacia la parte superior de la unidad, que pasa luego transicionalmente a ambiente de near-shore en correspondencia con la depositación de la Formación Lajas. La gran cantidad de pirita finamente diseminada y abundantes restos vegetales indican que el ambiente marino fue restringido y de naturaleza anóxica, relativamente poco profundo, a pesar del gran desarrollo de pelitas existente, estas últimas acumuladas a expensas de una importante subsidencia producto de un proceso extensional. Estas circunstancias han determinado que los restos fósiles presentes en la unidad sean escasos en comparación con los que se han hallado en otras áreas vecinas en la misma unidad, donde predominan facies de off shore. Niveles equiparables en ambiente con los aquí descriptos fueron estudiados en detalle por Mutti et al. (1994) en la región de las cabeceras del río Catán Lil, donde Turner (1965 a) los incluyera en su Formación Jardinera.

Formación Lajas

La Litología dominante está compuesta por areniscas

grises de grano fino a grueso, con cemento calcáreo,

con laminación paralela y entrecruzada, con

bancos de escasos centímetros hasta 10 m de potencia,

con excelentes desarrollos en algunos sectores de

barras litorales. Existen intercalaciones

de conglomerados, coquinas, limolitas, lutitas y tufitas

así como numerosas capas lenticulares delgadas de

lignitos y arcillas carbonosas. Las coquinas son de color

chocolate, poseen matriz arenosa gruesa, siendo

muy abundantes en la parte inferior y media de la

unidad. La presencia de tufitas se incrementa hacia su

parte superior. En conjunto, predominan los colores

amarillentos, verdosos y rojizos. Contiene troncos deárboles silicificados, corales, gasterópodos y bivalvos

de conchilla gruesa. El espesor de la Formación Lajas

en el arroyo Covunco alcanza los 680 m, en tanto que

en el arroyo Mulichinco el espesor estimado para esta

unidad es de 550 metros.

Con la Formación Lajas comienza un proceso

de gradual retracción del nivel del mar, reflejado en

sus depósitos de areniscas costeras, con una fauna

de invertebrados marinos de aguas templado-cálidas,

la mayoría de ellos bivalvos con desarrollo de conchilla

gruesa, gasterópodos y corales aunque no tan abundantes

como en la región de Picún Leufú.

Entre los bivalvos de la región de la sierra de Vaca

Muerta se han mencionado Ctenostreon chilense

Philippi, Modiolus imbricatus (Sowerby), Modiolus

contortus Gottsche, Arcomya elongata d’Orbigny,

Isognomon americanus (Forbes), Gervilliaria

leufuensis (Weaver), Ctenostreon neuquensis Weaver,

Chlamys sp. y Amussium sp. (véase Weaver,

1931).

Estos pelecípodos están situados en coquinas

con matriz arenosa gruesa, de color chocolate, las

que son reconocidas en la parte inferior y media de

la unidad. Precisamente, allí abundan también los bivalvos

trigónidos, la mayoría de ellos estudiados por

Lambert (1944) y Leanza (1993), entre los que pueden

citarse Trigonia corderoi Lambert, T. mollesensis

Lambert, Neuquenitrigonia huenickeni (Leanza y

Garate), Scaphorella leanzai (Lambert),

Andivaugonia radixscripta (Lambert) y A.

covuncoensis (Lambert). Entre los más significativos

gasterópodos puede citarse a Natica aff. N.

catanlilensis Weaver, Nerinea cf. N. decorata Piette

y Cerithium sp. (véase Weaver, 1931). Morsc (1991, 1995) describió y/o revisó la taxonomía de

numerosos corales scleractínidos presentes en la Formación

Lajas, entre los que se encuentran

Araucanastrea minuscula Morsch, A. majuscula

Morsch, Garateastrea bardanegrensis Morsch,

Kobyastrea louisae Morsch, Pseudocoeniopsis cf.

wintoni (Wells), Cyathophylliopsis delabechei Milne

Edwards y Haime, Neuquinosmilia gerthi Morsch,

N. lospozonensis Morsch Complexastreopsis

caracolensis (Steinmann), C. sp., Mapucheastrea

andina Morsch, Astraea cf. fungiformis Negus y

Beauvais, Stephanastraea ramulifera (Etallon),“Convexastrea” weaveri Gerth y Montlivaltia koby

Beauvais.

Volkheimer (1978) ofreció una pormenorizada lista

de las especies de palinomorfos hallados en la Formación

Lajas, entre las que se destacan Microcachrydites

castellanosi Menéndez, Equisetosporites

menendezi Volkheimer, Cycadopites

punctuatus Volkheimer, Osmundacites diazi

Volkheimer e Ischyosporites volkheimeri Filatoff.

Quattrocchio et al. (1996 a y b) ofrecieron una

zonación palinológica de ésta y otras unidades del

Jurásico de la región considerada. También de la Formación

Lajas procede una interesante tafoflora anteriormente

asignada a la Formación Lotena lato sensu,

entre la que se reconocen Dictyophylum,

Cladophlebis, Sphenopteris, Sagenopteris, Otozamites,

Ptilophylum, Dictyozamites y Williamsonia

(Archangelsky, 1978).

La Formación Lajas comienza con condiciones

marinas litorales representadas por cuerpos arenosos

que muestran facies intermareales y submareales con

características estructuras sedimentarias (sigmoides,

estratificación flaser, hering-bone, etc.). Seguidamente

se forman depósitos representativos de un período

fluvial deltaico que fuera estudiado con detalle por

Gulisano y Hinterwimmer (1986) en la región del

puesto Seguel, sobre el flanco norte del anticlinal del

Picún Leufú. Rosenfeld y Volkheimer (1979) también

investigaron el ambiente de depositación de la

Formación Lajas en el área de Chacaicó (Hoja Picún

Leufú), concluyendo que en su parte basal se desarrolla

un típico ambiente de delta.

La Formación Lajas se extiende desde Piedra del Águila hacia el norte con una superficie basal de progradación sobre la Formación Los Molles, perdiendo paulatinamente espesor y desaparecer totalmente hacia el interior de la cuenca, tal como puede observarse en Chacay Melehue. El contacto basal con la Formación Los Molles es transicional y de marcado diacronismo, produciéndose un enarenamiento gradual con tendencia grano- y estratocreciente, y una disminución manifiesta de la facies pelítica propia de la unidad infrastante. El contacto cuspidal con la Formación Tábanos es también de corte transicional.

Edad y correlaciones

La posición estratigráfica de esta unidad comprendida

entre la Formación Los Molles con amonites

del Bajociano inferior y la Formación Lotena con

amonites del Calloviano medio, permite precisar su

edad entre el Bajociano inferior tardío y el Calloviano

inferior (véase Riccardi, 1993).

La Formación Lajas se correlaciona en subsuelo

con la Serie o Formación Barda Negra (Digregorio,

1972).

Formación Tábanos

El afloramiento más austral de la Formación Tábanos en la Cuenca Neuquina se halla en al perfil del arroyo Covunco, pocos metros aguas arriba del puente de la ruta nacional 22. Desde allí hacia el norte se extiende en la región de la sierra de Vaca Muerta a media falda del cerro Manzano Grande, desapareciendo poco antes de llegar al Mallín de la Cueva, tanto como en el pie austral del cordón de Curymil. En el área de mina La Rosita, distante 5 km al este de Loncopué, fue estudiada por Leanza y Brodtkorb (1990).

En la base está conformada por densos paquetes de calcáreos yesosos blanco grisáceos, a los que se le sobrepone una capa con presencia de nódulos blancos de yeso implantados en una masa calcárea de color gris (marmolina de los lugareños), con estratificación irregular poco definida. Donde disminuye el contenido de yeso se desarrollan bancos de calizas macizas de color gris oscuro y niveles de brecha calcárea intraformacional. El espesor en el perfil del cerro Manzano Grande alcanza entre los 5 y 35 m de espesor, en tanto que en el área del arroyo Mulichinco la misma unidad llega a los 20 metros. Se vinculan a la Formación Tábanos en la mina La Rosita, 5 km al este de Loncopué, yacimientos estratoligados de baritina (Leanza y Brodtkorb, 1990), en tanto que en el cordón de Curymil se conocen depósitos de baritina y celestina.

En el área del arroyo Mulichinco, Leanza y Brodtkorb (1990) han mencionado en esta unidad matas algales reemplazadas por carbonato de calcio, las que señalan total ausencia de sedimentación clástica. La Formación Tábanos fue depositada en un ambiente de evaporitas de centro de cuenca en un contexto hipersalino marino somero con algunas periódicas exposiciones subaéreas. Se infiere que en la base de esta unidad existe un límite de secuencia relacionado con una acentuación de la somerización de la cuenca ya iniciada con la depositación de la Formación Lajas, que produce como resultado una virtual desecación de la cuenca.

En el área del cerro Manzano Grande y en el Mallín del Rubio se apoya en concordancia sobre areniscas castaño rojizas sobrepuestas a otras verdosas de la Formación Lajas y es cubierta en discordancia por depósitos areniscosos gris verdosos de la Formación Lotena. En el área del arroyo Mulichinco, se observan las mismas relaciones estratigráficas, aunque allí la Formación Lotena muestra en su base potentes mantos de conglomerados.

La Formación Tábanos fue atribuida al Calloviano inferior y/o Bathoniano (Groeber et al., 1953), al Bathoniano (Stipanicic, 1966) y al Bajociano superior (Stipanicic, 1969). Actualmente se la asigna, teniendo en cuenta la presencia de amonites del Calloviano medio en la Formación Lotena que la sucede en discordancia, al Calloviano inferior (véase Westermann, 1967; Dellapé et al., 1979).

Formación Lotena

Esta unidad formacional fue establecida originalmente por Weaver (1931:41), derivando su nombre del cerro Lotena, atribuyéndola en ese entonces al lapso lusitano-kimmeridgiano. Leanza (en Herrero Ducloux y Leanza, 1943) demostró las erróneas determinaciones de Weaver de «Virgatosphinctes» patagoniensis Weaver y «V.» leufuensis Weaver, los que fueron asignados al género Reineckeia Bayle [= Rehmannia (Loczyceras) en Riccardi y Westermann, 1991], fijando en consecuencia por primera vez la edad calloviana del conjunto. Dellapé et al. (1978) separaron las capas rojas que formaban parte de la vieja Formación Lotena de Weaver (1931) y las incluyeron en la Formación Challacó. La Formación Lotena, tal como actualmente se la concibe, quedó entonces reducida, en el área del arroyo Picún Leufú, a sedimentitas de naturaleza marina, con restos de amonites, ostreidos y foraminíferos de edad calloviana media a superior. Según Dellapé et al. (1978) la Formación Lotena resulta paralelizable en el centro de cuenca con las sedimentitas psefíticas comprendidas entre el tope de las evaporitas de la Formación Tábanos y la base de las calizas de la Formación La Manga. Recientemente, Damborenea (1993 a) realizó un prolijo examen de los antecedentes disponibles sobre la Formación Lotena

La Formación Lotena ha sido reconocida en el clásico afloramiento situado en la intersección

del arroyo Covunco con la ruta 22 y en el

faldeo occidental de la sierra de Vaca Muerta al pie

del cerro Manzano Grande, pudiendo ser examinada

con claridad en el perfil del cerro Manzano Guacho.

También se hallaron asomos de esta unidad al

norte de laguna Miranda, donde habían sido adjudicados

erróneamente en mapeos previos a la Formación

Tordillo (véase Lambert, 1956; Delpino et al.,

1995). A partir de esta última localidad, los afloramientos

de la Formación Lotena continúan hacia el

norte hasta interceptar al arroyo Covunco.

La Formación Lotena en el área del cerro Manzano

Grande puede dividirse litológicamente en tres

tramos bien diferenciados. La parte basal se caracteriza

por areniscas calcáreas grises y lentes de conglomerados.

El tramo intermedio está compuesto

por pelitas gris oscuras y gris verdosas. Las areniscas

posen base nítida, con frecuentes marcas de

fondo. Las capas son usualmente de carácter macizo,

aunque también existe en menor grado laminación

paralela, marcas de corriente y, en la parte superior,

estratificación convoluta. Superficies de

amalgamación entre los cuerpos arenosos también

son frecuentes. El tramo superior está integrado por

arcilitas y limolitas verdosas con la intercalación de

areniscas de grano mediano, para luego dominar en

la parte más alta los cuerpos arenosos, con geometría

estrato y granocreciente. Los únicos registros

fósiles incluyen algunos amonites y bivalvos, además

de improntas de vegetales Para esta unidad se

infiere un ambiente marino, con circulación abierta

y un fondo ubicado por debajo de la acción de olas.

El espesor de la Formación Lotena en el área del

cerro Manzano Grande puede alcanzar los 380 metros.

Los cefalópodos de la Formación Lotena fueron estudiados por Weaver (1931), Herrero Ducloux yvLeanza (1943) y Riccardi y Westermann (1991), confirmándose la presencia de Rehmannia (Loczyceras) patagoniensis (Weaver). También se conocen investigaciones sobre microfósiles realizadas por Musacchio (en Dellapé et al., 1978) y Simeoni (1994), que han permitido conocer foraminíferos con elevado grado de cosmopolitanismo, pudiendo ser bien correlacionados con otras faunas de esa edad del norte de Europa.

La base de esta unidad, de naturaleza arenosa

y localmente conglomerádica, representa un

cortejo de mar transgresivo, que descansa sobre

una discordancia de carácter regional, están ausentes

depósitos continentales de mar bajo, que

se acumulan en partes más profundas de la cuenca

(p. ej. Rahueco). A continuación se desarrolla

un intervalo pelítico dominado por capas de tormenta

acumuladas por mecanismos de sedimentación

turbidítica, infiriéndose, según los microfósiles,

una circulación abierta, con un fondo ubicado

por debajo de la acción de olas. En el tramo

superior de la unidad reaparecen facies arenosas

que corresponden a un ambiente de plataforma

marina somera.

En la región estudiada La Formación Lotena se

apoya en discordancia – en ciertos sectores con

conglomerado basal mediante – sobre la Formación

Tábanos y es cubierta paraconcordantemente por la

Formación La Manga.

La presencia de Rehmannia (Loczyceras)

patagoniensis (Weaver) [véase Weaver, 1931;

Herrero Ducloux y A. Leanza, 1943; Riccardi y

Westermann, 1991] permiten asignar a la Formación

Lotena al Calloviano medio alto. Esta unidad

engrana lateralmente con la Formación La Manga

de las regiones más profundas de la cuenca (Zavala,

1992). La Formación Chacay Melehue (Cangini, en

Digregorio, 1972:464), con la que se la ha equiparado

en algunos trabajos (Marchese, 1971; Digregorio,

1972), incluye en realidad indistintamente a términos

de la Formación Los Molles y la Formación

Lotena, unidades integrantes de grupos litoestratigráficos

diferentes, vgr, Grupos Cuyo y Lotena, por lo cual conceptualmente este nombre debe ser desechado.

Formación La Manga

Esta unidad ha sido definida formalmente por

Stipanicic (1966) adecuando el término Manguense

propuesto por Stipanicic y Mingramm (en Groeber,

1951). Si bien estos autores no designaron localidad

tipo, se entiende que la misma corresponde al curso

superior del arroyo de La Manga, afluente del Atuel

en el sur de Mendoza, donde fueron coleccionados

los fósiles asignados al Oxfordiano descriptos por

Stipanicic (1951). Esta clásica unidad del Jurásico

argentino, según el término acuñado por Burckhardt

(1900), era conocida como “Calizas azules con

Gryphaea” (véase también Groeber, 1929). Stipanicic

(1966) propuso dividir esta unidad en la “Facies

Vaca Muerta” y la “Facies La Manga”. La primera

está compuesta por espesos calcáreos duros y

densos gris azulados con corales y bancos con

Gryphaea extendiéndose en la parte oriental de la

Cuenca Neuquina, en tanto que la “Facies La Manga”

exhibe calcáreos no macizos en su parte superior

y lutitas gris oscuras en la inferior, desarrollándose

asimismo en una posición más occidental con

respecto a la anterior.

Esta unidad ha sido

descripta prolijamente por Lambert (1956) quién no

obstante, siguiendo los conceptos de su época la

describió bajo la denominación de “Caloviano”. En

la actualidad las calizas de esta unidad se explotan

como materia prima para la fabricación de cal, como

ocurre con la cantera trabajada por Riscos Bayos

S.A. La misma se encuentra 35 km al noroeste de

Zapala por la ruta nacional 22, en el perfil del Manzano

Guacho, en el tramo austral de la sierra de

Vaca Muerta. Damborenea (1993 b) ofreció una

completa revisión de los antecedentes disponibles

de esta unidad.

Esta unidad está ampliamente distribuida en el

frente occidental de la sierra de Vaca Muerta, extendiéndose

desde el Mallín de la Cueva para elevarse

gradualmente hasta alcanzar la cumbre del

cerro Manzano Grande, cuyo coronamiento constituye.

También aflora en el flanco septentrional del anticlinal de Curymil, desciende progresivamente

hasta aproximarse y aún cruzar la ruta 22 que conducea Las Lajas. Vuelve luego a aparecer al otro

lado del arroyo Covunco, en la intersección de este

curso con la ruta nacional 22, ésta es la exposición

en superficie más austral de esta unidad en la Cuenca

Neuquina. Al norte del cerro Manzano Grande,

los densos calcáreos de la Formación La Manga

están sustituidos en su papel topográfico

principal por la Formación Tordillo, conformando

por lo tanto una serie de alturas menores

antepuestas al cordón de Curymil. Al sudoeste del

cerro Mallín Quemado pasan a formar el núcleo

del anticlinal que allí se desarrolla, al tiempo que se

hunden en dirección nordeste debajo de la Formación

Auquilco.

Está formada por calizas muy duras, gris azuladas,

con concreciones de pedernal y con algunas

intercalaciones arenosas. En algunos casos las calizas

presentan notables abultamientos interpretados

como verdaderos arrecifes de corales y esponjas,

los que pueden alcanzar hasta 2 km de longitud

y 80 m altura (véase Digregorio y Uliana, 1980).

En un estudio sedimentológico, Matheos (1988) distinguió

cinco litofacies:

1) wackestone-packstone, conformando calizas con típica estratofábrica tabular, con desarrollo poco potente pero continuo y con escasos restos esqueletales; 2) boundstonecoralígeno- algáceo, constituido por organismos constructores y envolventes (corales y algas), localizada al sur del Manzano Grande; 3) mudstone tabular estratificado, compuesto por calizas micríticas con bivalvos y amonites, de gran extensión; 4) grainstone oolítico formado enteramente por ooides normales y superficiales, localizada al sur de la sierra; y 5) mudstone macizo agrietado, integrado por cuerpos lensoides micríticos con abundantes rasgos diagenéticos, presente en Mallín del Rubio.

Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995) dividieron a la unidad en tres tramos. El inferior corresponde a calizas (wackestone) con abundante fauna de bivalvos, corales gasterópodos y esponjas, con estratificación tabular, aunque también son macizas o con estratificación cruzada. El tramo intermedio está compuesto por areniscas macizas de grano fino a medio, que poseen un nítido contacto basal, a las que suceden calizas (packstone y wackestone) con bivalvos y corales. El tramo superior consiste en una sucesión de calizas (grains tone) constituidas por material bioclástico, oolítico y terrígeno. En la sierra de Vaca Muerta el espesor de la Formación La Manga oscila entre 10 y 120 metros.

El tramo inferior de la Formación La Manga se

interpreta que corresponde a la porción intermedia

de una rampa carbonática. El tramo medio inicialmente

fue depositado en un ambiente litoral,

gradando progresivamente a la parte intermedia o

distal de una rampa carbonática, en tanto que los

espesos paquetes de calizas (grainstones) de la parte

superior pertenecen a ambientes de plataforma externa.

En los afloramientos de la Formación La Manga en la sierra de Vaca Muerta se encontraron escasos restos de bivalvos [Gryphaea cf. calceola (Quenstedt), Lucina sp.], gasterópodos (Nerinea sp.) y corales (Actinastrea cf. pivetaui Alloit y Australoseris radialis Morsch) estos últimos descriptos por Morsch (1991). Asimismo, conviene recordar que Lambert (1956) mencionó para Cuchillo Cura restos de Perisphinctes visibles en sección en la superficie de los bancos.

En la sierra de Vaca Muerta, la Formación La

Manga se apoya transicionalmente sobre la Formación

Lotena (Digregorio y Uliana, 1980; Dellapé et

al., 1979) y es sobrepuesta paraconcordantemente

por la Formación Auquilco (Gulisano et al., 1984).

Cuando ésta falta, es cubierta discordantemente por

la Formación Tordillo. La Formación La Manga

prograda sobre la facies clástica de la Formación

Lotena, por lo que puede considerarse parcialmente

sincrónica con la parte superior de esta última

(Gulisano et al., 1984).

Esta unidad fue tenida en cuenta por mucho

tiempo como de edad calloviana (Groeber, 1918,

1929, 1933; Gerth, 1925; Lambert, 1956, el texto

de la Hoja Zapala de Lambert fue finalizado en

diciembre de 1949). Stipanicic (1951) fue el primero

en detallar una fauna de amonites encontrada en el arroyo de La Manga, la que asignó a la Zonas

de Plicatilis y Cordatum indicadoras del Oxfordiano

inferior a medio, edad que actualmente se adjudica

a la unidad. Posteriormente y a modo de confirmación

se registró el hallazgo de euricefalítidos, especialmente

en Vega de la Veranada (Neuquén) y

varias localidades de la sierra de Reyes (Mendoza),

los que fueron descriptos por Stipanicic et al.

(1976). La Formación La Manga fue incluida en el

Ciclo Chacayano por Stipanicic (1969) y se correlaciona

en subsuelo con la Formación Barda Negra

(Digregorio, 1965).

Formación Auquilco

Fue establecida por Weaver (1931:39). Si bien

este autor no mencionó una localidad tipo, se estima

que el topónimo corresponde a la laguna

Auquinco, situada unos 40 km al este de Chos

Malal, provincia del Neuquén. No obstante, el primero

en dar a conocer esta unidad en la literatura

geológica fue Schiller (1912), quién la denominó

con el término Yeso Principal, muy difundido posteriormente

gracias a los trabajos de Groeber

(1918, 1929). El mismo Groeber (1946) propuso

años más tarde llamarla Auquilcoense, consignando

la corrección del vocablo Auquinco por Auquilco,

nombre que ganó gran arraigo hasta nuestros días

y es utilizado por numerosos autores. En varias

localidades de Neuquén algunos depósitos

evaporíticos asignados previamente a la Formación

Auquilco en realidad corresponden a la Formación

Tábanos (véase Westermann, 1967;

Dellapé et al., 1979). Gulisano y Damborenea

(1993) expusieron los antecedentes de esta unidad,

recomendando que se vuelva a utilizar el nombre

Auquinco propuesto originalmente por Weaver

(1931). En nuestra área de estudio, esta unidad

ha sido descripta detalladamente por Lambert

(1956) como Yeso Principal.

Aflora en el ala oriental del anticlinal de la sierra

de Vaca Muerta, en la zona comprendida entre

el cerro Mallín Quemado al norte y un punto situado

algo al sur del Mallín de la Cueva, constituyendo

una ancha faja clara bien visible desde lejos a

media altura del faldeo noroccidental del cordón de Curymil. En el cordón de Cuchillo Curá, el yeso

asoma hasta cerca de la cota de 1.100 m, desapareciendo

allí debajo de la Formación La Manga, la

que lo cubre en discordancia por efectos tectónicos

(Lambert, 1956:32, fig. 6).

La Formación Auquilco está compuesta por

areniscas yesíferas calcáreas, calizas yesíferas y

brechas calcáreas de color gris amarillento las que

se disponen a través de un contacto abrupto sobre

la unidad infrayacente. Las calizas yesíferas exhiben

una fina laminación crenulada de tipo

criptoalgal, en tanto que las areniscas yesíferas

calcáreas poseen clastos con bordes angulosos de

caliza criptoalgal dispuestas en una matriz arenosa

de grano fino, que determinan características brechas

con un aspecto general caótico. En corta distancia

los niveles señalados son reemplazados lateralmente

por yeso con estructura nodular. Al norte

del cerro Manzano Grande, en las cercanías del

Mallín de la Cueva, la Formación Auquilco alcanza

un desarrollo importante, que supera los 60 m

de espesor.

La asociación de facies de esta unidad indica un

ambiente marino poco profundo con salinidad elevada,

donde los cuerpos evaporíticos de yeso alternan

a cortas distancias con calizas de naturaleza criptoalgal

y clásticos de grano fino. Esta litofacies implica una

virtual desecación de la cuenca.

En la sierra de Vaca Muerta, la Formación

Auquilco se dispone únicamente sobre la Formación

La Manga a través de un neto límite de secuencia,

que no obstante no debe ser considerado como una

discontinuidad de tipo regional. A su vez, es cubierta

por la Formación Tordillo mediando una discordancia

de leve angularidad y carácter regional conocida

como Araucánica.

La Formación Auquilco se asigna al Oxfordiano

superior por yacer encima de la Formación La Manga,

cuyos niveles más jóvenes son portadores en elárea de Rahueco (Chos Malal) de amonites del Oxfordiano medio (Gulisano y Gutiérrez

Pleimling, 1995). Gulisano et al. (1984), Leanza

(1992) y Leanza y Gulisano (1993) consideraron

que esta entidad engrana lateralmente con la Formación

Fortín 1° de Mayo, la que aflora en la región

meridional de la Cuenca Neuquina. Tal postura

resulta coherente si se considera que la Formación

Fortín 1º de Mayo se interpone entre las Formaciones

Lotena y Quebrada del Sapo (= Formación

Tordillo), mostrando las mismas relaciones que

la Formación Auquilco. Con el mismo nombre, esta

unidad se desarrolla en el subsuelo de la cuenca

Neuquina.

El término fue establecido por Stipanicic et al.

(1968) al substituir al Mendociano de Groeber (1946),

otorgándole el rango de Grupo. Se apoya en discordancia angular

sobre entidades más antiguas de distinta edad y es

cubierto por sedimentitas de la Formación Huitrín.

La sedimentación del Grupo Mendoza comienza en

el Kimmeridgiano sensu stricto y culmina en el

Barremiano inferior, distinguiéndose, en orden ascendente,

las Formaciones Tordillo, Vaca Muerta,

Picún Leufú, Mulichinco y Agrio.

Con respecto al límite superior del Grupo

Mendoza merecen ser efectuadas algunas consideraciones,

ya que no existe consenso generalizado

entre diferentes investigadores que se han

encargado del tema acerca de cual debería ser

adoptado. Como lo h an puntualizado Uliana et

al. (1975 b), autores como Weaver (1931), Loomis

(1940), Baldwyn (1942) o Cangini (1968), han

ubicado el pase inmediatamente por debajo del

Miembro La Tosca. Por su parte, Groeber (1946,

1953) situó el tope del Mendociano en la base del

primero de los miembros de transición que aparezca

en una determinada zona por encima de las

pelitas negras de tipo off shore de la Formación

Agrio, ya sean estos arcillo-arenosos (“Chorreadense”

por ejemplo del río Barrancas), arenosos

(“Troncosense” por ejemplo en sierra de

Reyes) o calcáreo-yesosos (“Tosquense” por ejemplo

entre Colipillli y Pichaihue). Se estima que

el criterio de Groeber es el más conveniente cuando se estudian perfiles aislados. Sin embargo,

en total coincidencia con lo expresado por

Uliana et al. (1975 b), este pase es poco práctico

para un estudio regional. De modo inverso, el

deslinde tomado por Weaver (1931) es continuo

en gran parte de la Cuenca Neuquina, pese a ser

un límite arbitrario escogido en el espesor de la

zona de transición, siendo asimismo identificable

con facilidad en las fotografías aéreas e imágenes

satelitales tanto como en los registros eléctricos

de pozos. Un tercer modelo interpretativo sobre

el deslinde entre el Mendociano y el Huitriniano

ha sido establecido por Legarreta y Boll (1982)

en el sur de Mendoza y resulta bien aplicable en

Neuquén hasta la latitud de Chorriaca. Según

Legarreta y Boll (1982), la máxima discontinuidad

de los términos huitrinianos se registra en la

base del Miembro Troncoso inferior constituido

por areniscas fluviales, el cual se asienta sobre

las calizas del Miembro Chorreado - representativo

de una rampa carbonática marina - al que sugieren

acoplar al Mendociano (véase Gutiérrez

Pleimling, 1991). Habida cuenta que este último

miembro no está representado en la Hoja Zapala,

salvo muy exiguamente en la región de Coihueco,

y que el Miembro Troncoso inferior tiene todavía

un mínimo desarrollo al norte de la latitud de Bajada

del Agrio, se considera en este estudio a la

base del Miembro La Tosca (de la Formación

Huitrín) como el techo del Grupo Mendoza, incluyéndose

en el mapeo de esta unidad, cuando

esté presente, al Miembro Troncoso inferior. No

obstante, se anticipa al lector, que este tema será

tratado con mayor profundidad en la descripción

de la Hoja Chorriaca a escala 1:100.000, que los

autores están levantando actualmente.

Trabajos sobre bioestratigrafía del Grupo Mendoza

en la comarca se deben entre otros a Weaver

(1931), Baldwyn (1942), Herrero Ducloux (1946),

Herrero Ducloux y Leanza (1943), Leanza (1949),

Digregorio (1972), Digregorio y Uliana (1980),

Leanza (1973, 1980, 1981a, 1981b), Leanza et al.

(1978), Leanza y Hugo (1978), Dellapé et al. (1978), Gulisano et al. (1984), Mitchum y Uliana (1985),

Legarreta y Gulisano (1989), Legarreta y Uliana

(1991, 1999), Legarreta (1996a), Leanza (1992,

1994), Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995) y

Leanza y Hugo (1997).

El Grupo Mendoza posee un equivalente lateral

de carácter costero denominado Grupo Fortín

Nogueira (Rolleri et al., 1984) que aflora en ambas

márgenes del río Limay, en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo Pichi Picún Leufú (Leanza

y Hugo, 1997).

Formación Tordillo

Con el nombre de Tordillense, Groeber (1946:182)

reconoció a un conjunto de areniscas mayormente

rojas, previamente conocidas por Burckhardt (1900)

y Gerth (1928) como Areniscas Coloradas y Conglomerados

del Malm. De acuerdo con los datos

proporcionados por Groeber (1946), se entiende que

la localidad tipo corresponde al área del río Tordillo,

afluente del río Grande, en el sur de Mendoza. Posteriormente,

Stipanicic (1966:413) fue el primero en

emplear la denominación de Formación Tordillo para

identificar formalmente al Preándico, acorde con las

normas de nomenclatura estratigráfica que comenzaron

a imperar en esa época. En el ámbito de la

Hoja la unidad ha sido muy bien descripta por

Lambert (1956) con la denominación de «Areniscas

y conglomerados Lusitano-Kimmeridgianos». Leanza

et al. (1978) interpretaron a la Formación Tordillo

como integrante del Supergrupo Ándico, en tanto que

posteriormente Leanza (1992, 1994) la consideró

como la unidad basal del Grupo Mendoza. Gulisano

(1985) realizó un pormenorizado análisis de facies

de esta unidad.

La Formación Tordillo está muy bien expuesta

en la sierra de Vaca Muerta, más precisamente

en Mallín Quemado, donde constituye el núcleo

del anticlinal allí aflorante. Hacia el sur se extiende

a modo de media luna en la margen derecha

del arroyo Covunco, dividiéndose en dos ramas:

la occidental hasta interceptar a la ruta provincial

13 que conduce a Primeros Pinos y la oriental

rodeando por el nordeste a la estructura del Pichi

Moncol. Parte de los afloramientos señalados

como pertenecientes a esta unidad en el área de

laguna Miranda por Lambert (1956) y Delpino et

al. (1995) deben ser asignados, a la Formación Lotena. La

Formación Tordillo aflora también al este del curso

norte-sur del río Agrio, estando bien desarrollada

en el área del arroyo El Manzano, en la región

próxima a Campana Mahuida y en la desembocadura

del Cajón de Almaza. En el ángulo no roccidental de la Hoja está expuesta en ambas

márgenes del arroyo Mulichinco.

Está constituida por potentes bancos de areniscas

y conglomerados con estructuras de estratificación

cruzada en artesa. En forma subordinada existen

arcilitas incluidas en nidos dentro de las areniscas

en las cabeceras del cañadón Los Alazanes o

en capas en el cerro Mallín Quemado. También se

han reconocido calcáreos pardos con pátina

herrumbrosa en las faldas del cordón de Cuchillo

Curá. Se observaron bancos con abundante material

tobáceo (tufitas). En la base de la unidad, en el

cerro Manzano Grande existen fragmentos de

calcáreos y corales de la Formación La Manga, cuyo

estado de conservación muestra que no han sufrido

un transporte prolongado. En el techo de la unidad

afloran arcilitas verdosas. El color dominante de las

areniscas y conglomerados de la Formación Tordillo,

corresponde a los tonos verdosos y en menor grado

a los pardos y morados. La Formación Tordillo en el

cordón de Curymil pasa los 200 m de espesor, mientras

que en el cañadón de Mallín Quemado alcanza

los 300 m de potencia.

Esta unidad representa condiciones de sedimentación

continental con características propias de

ríos anastomosados en su porción proximal, en tanto

que en la porción distal se reconocen llanuras

pedemontanas (fluvial de baja energía a barreal).

Las arcilitas verdosas de la parte superior se interpreta

que representan condiciones de ambiente de

sedimentación subácueo (marino litoral o

sublitoral). Estudios recientes sobre el

paleoambiente de esta unidad se deben a Arregui

(1993). En la región de Cajón de Almaza se registran

capas planoparalelas producto de procesos de

tracción-decantación resultantes de desbordamientos

en llanuras fangosas (flood sheets).

En la sierra de Vaca Muerta (área del cerro

Manzano Grande), la Formación Tordillo se dispone

en discordancia regional y leve angularidad ya sea

sobre los calcáreos de la Formación La Manga o los

niveles yesíferos de la Formación Auquilco. La presencia

de clastos de calizas manguenses en la base de la Formación Tordillo no dejan dudas de la presencia

de la Discordancia Araucánica, cuya edad se estima en los 154 Ma. El pasaje a la suprayacente

Formación Vaca Muerta es transicional, pese a que

desde el punto de vista genético en la base de esta

unidad se registra una superficie de máxima inundación

que marca un límite neto de secuencia

depositacional.

Se considera habitualmente que la edad de la

Formación Tordillo corresponde al Kimmeridgiano,

aunque es verosímil que pueda alcanzar el Tithoniano

más bajo, habida cuenta que los primeros amonites

reconocidos en la base de la Formación Vaca Muerta

corresponden al Tithoniano inferior alto (Leanza,

1980). Según Groeber et al. (1953:423) en las cabeceras

del río Grande (Mendoza) existen porfiritas

comprendidas entre el Yeso Auquilcoense y el

Mendociano, a las que denominó Tordillolitense, el

que por ende se correlaciona con la Formación

Tordillo.

Formación Vaca Muerta

Esta entidad ampliamente distribuida en la

Cuenca Neuquina fue establecida por Weaver

(1931, cuadro hors de text) para designar al conjunto“... of Tithonian Strata ...” constituidos por“... dark gray calcareous shales ...” caracterizadas

por las zonas de Virgatosphinctes

mendozanus, Pseudolissoceras zitteli y

Windhauseniceras internispinosum. Leanza

(1973:121) designó al área de la pendiente occidental

de la sierra de Vaca Muerta como la localidad

tipo de esta unidad. A partir de la recomendación

de Fossa Mancini et al. (1938) de utilizar la

denominación de Formación (de la) Vaca Muerta

en reemplazo de Margas Bituminosas del

Tithoniano, el término ha sido profusamente usado

en la literatura geológica en la década del 40

por geólogos de Y.P.F. (Baldwyn. 1942, Herrero

Ducloux, 1946) o por Groeber (1946) como

Vacamuertense. Leanza (1972) enmendó su sentido

original para designar con el nombre del epígrafe

a las sedimentitas presentes en el depocentro

de la cuenca (áreas de los cerros Mocho y

Mulichinco, Trahuncurá, Huncal, etc.) compren didas entre el techo de la Formación Tordillo y la

base de la Formación Mulichinco.

Por su alto contenido en bitumen es considerada

como la roca madre por excelencia de gran parte

del petróleo producido en la Cuenca Neuquina, de

donde se desprende su gran importancia económica

(Uliana y Legarreta, 1993). En la Hoja Zapala

esta unidad fue descripta en detalle por Lambert

(1956) bajo la denominación de “Tithoniano”.

Está expuesta en las cercanías de Zapala, en

la comarca de Los Catutos y en la pendiente occidental

de la sierra de Vaca Muerta, donde se encuentra

su localidad tipo. Asimismo, posee una extensaárea de afloramientos inmediatamente al este

del curso norte sur del río Agrio desde la desembocadura

del Liu Cullín hasta el límite norte de la Hoja,

donde es penetrada por numerosos stocks

andesíticos del Grupo Molle. También asoma en

estrechas y alargadas fajas de sentido norte sur,

acompañando el núcleo de varios anticlinales, como

los del cerro de la Grasa, Pilmatué, Punta Alta y

Salado, de acuerdo con el diseño establecido en el

mapa. Las capas con Lingula beani atribuidas por

Burckhardt (1900) tiempo atrás al Calloviano en la

margen derecha del río Agrio frente a la desembocadura

del Liu Cullín, pertenecen como fuera demostrado

por Leanza (1973) a la Formación Vaca

Muerta

La Formación Vaca Muerta está compuesta por

pelitas y calizas, predominando arcilitas, arcilitas

micríticas, micritas arcillosas y micritas, todas ellas

con gran cantidad de materia orgánica bituminosa

(figura 3). En general, sus tonalidades son castaño

oscuras, ocres y amarillentas. En su parte inferior

es frecuente la presencia de bochones calcáreos con

gran constancia regional en toda la Cuenca Neuquina,

que se desarrollan preferentemente en las Capas

con Virgatosphinctinae (Leanza, 1980). Al este

de Loncopué camino a Huncal se observan frecuentes

crecimientos secundarios de cristales de aragonita

blancos que contrastan fuertemente con las pelitas

negras (véase foto 6). Las calizas litográficas que

se hallan en las cercanías de Zapala han sido

mapeadas como Miembro Los Catutos (Leanza y

Zeiss, 1990), en tanto que las areniscas intercaladas

en las pelitas en el área de los cerros Mocho y Mulichinco han sido carteadas como Miembro

Huncal nom. nov. Según Leanza (1973), el espesor

de la Formación Vaca Muerta entre el techo de la

Formación Tordillo y la base de la Formación

Mulichinco en la región norte de la Hoja, entre Cajón

de Almaza y Trahuncurá, alcanza los 1.150 metros.

La Formación Vaca Muerta ha suministrado

numerosos restos fósiles de invertebrados y vertebrados

marinos, de los cuales se citarán sólo los más

importantes. Según Leanza (1980) y actualizaciones

propuestas por Leanza y Zeiss (1990, 1992, 1994),

en la región del cerro Lotena (Hoja Picún Leufú) y

Los Catutos, la Formación Vaca Muerta proporcionó

restos de amonites que permitieron efectuar una

zonación del Tithoniano inferior y medio, a saber:

Zona de Virgatosphinctes mendozanus: Virgatosphinctes

andesensis (Douvillé), V. mexicanus

(Burckhardt), V. burckhardti (Douvillé), V. denseplicatus

rotundus Spath, V. evolutus Leanza,

Pseudinvoluticeras douvillei Spath, P. windhauseni

(Weaver), Choicensisphinctes choicensis (Burckhardt),

C. erinoides (Burckhardt), C. choicensis

sutilis Leanza. Tithoniano inferior tardío.

Zona de Pseudolissoceras zitteli: Pseudolissoceras

pseudoolithicum (Haupt), Glochiceras

steueri Leanza, Hildoglochiceras wiedmanni Leanza,

Parastreblites comahuensis Leanza, Simocosmoceras

adversum andinum Leanza y Olóriz. Tithoniano medio temprano.

Zona de Aulacosphinctes proximus: Subdichotomoceras

sp., Pseudhimalayites steinmanni

(Steuer), Aspidoceras andinum Steuer, A. neuquensis

Weaver, Laevaptychus crassisimus (Haupt).

Tithoniano medio.

Zona de Windhauseniceras internispinosum:

Catutosphinctes americanensis (Leanza),

Hemispiticeras aff. H. steinmanni (Steuer),

Subdichotomoceras araucanense Leanza, S.

windhauseni (Weaver), Parapallasiceras aff. P.

pseudocolubrinoides Olóriz, P. aff. P. recticosta

Olóriz, Aulacosphinctoides aff. A. hundesianus

(Uhlig), Aspidoceras euomphalum Steuer,

Corongoceras lotenoense Spath. Tithoniano medio

tardío a Tithoniano superior temprano.

La adjudicación de la Zona de W. internispinosum

alcanzando el Tithoniano superior temprano sigue la reciente reevaluación de su contenido por parte de

Leanza y Zeiss (1992).

En el área de Mallín Quemado, Leanza (1975)

describió Himalayites andinus procedente del

Tithoniano superior. En la porción septentrional de

la Hoja, la Formación Vaca Muerta llega a alcanzar,

como fuera demostrado por Leanza (1972, 1973),

términos del Berriasiano y Valanginiano inferior, habiendo

sido su contenido de bivalvos, especialmente

trigonias, ilustrado principalmente por Weaver

(1931), Lambert (1944), Leanza y Garate (1987) y

Leanza (1993). Con referencia a los cefalópodos,

provenientes de la región de Trahuncurá, Leanza

(1972) reseñó Acantholissonia gerthi (Weaver) del

Valanginiano inferior en asociación con Lissonia

riveroi (Lisson). A su vez, Leanza y Wiedmann

(1989) reconocieron en el tramo superior de la Formación

Vaca Muerta en las localidades de Huncal

y Trahuncurá, al norte del paralelo S38º

Thurmanniceras huncalense Leanza y Wiedmann, Kilianella primaeva Leanza y

Wiedmann, Protancyloceras sp., Berriasella

callisto (Zona de Spiticeras damesi - Berriasiano

superior) y Valanginites argentinicus Leanza y

Wiedmann (Zona de Neocomites wichmanni -

Valanginiano inferior). Procedentes del tramo

Berriasiano de la Formación Vaca Muerta en elárea de Tranhucurá, Rossi de García y Leanza

(1975) dieron a conocer ostrá ados asignados a

nuevo género Leanzacythere, con las especies L.

leanzai y L. trahuncuraensis.

La Formación Vaca Muerta se ha depositado en

un ambiente marino de off-shore escasamente oxigenado,

con alto contenido de materia orgánica, donde

los minerales de hierro, depositados concomitantemente

con material terrígeno, confieren a las litologías

una coloración amarillo-ocrácea. El contenido

faunístico, tanto de invertebrados como vertebrados,

indica, por su parte, condiciones marinas correspondientes

a aguas templado cálidas.

En el área relevada se dispone en concordancia

sobre la Formación Tordillo. En la parte sur de la Hoja

es sucedida concordantemente por la Formación Picún

Leufú. En la zona de la sierra de Vaca Muerta los

términos superiores de la Formación Vaca Muerta

reemplazan a esta última unidad. En la región de los

cerros Mulichinco y Mocho es cubierta a través de

un contacto brusco determinado por una superficie

basal de progradación por la Formación Mulichinco.

El contacto inferior con la Formación Tordillo es

isócrono, verificándose en la Zona de

Virgatosphinctes mendozanus (Tithoniano inferior

alto) una instantánea inundación marina de grandes

alcances en la Cuenca Neuquina-Mendocina. El límite

superior es diacrónico, estando determinado por

la progradación de las Formaciones Picún Leufú y

Mulichinco. Sobre la base del análisis paleontológico

se estima que en la parte sur de región relevada

la Formación Vaca Muerta se ha depositado desde

el Tithoniano inferior alto hasta el Tithoniano medio

(Leanza, 1980; Leanza y Zeiss, 1990), en tanto que

en Mallín Quemado alcanza el Berriasiano inferior y

en la comarca de los cerros Mocho y Mulichinco se desarrolla hasta términos del Valanginiano inferior

inclusive (Leanza, 1973).

Miembro Los Catutos

Este nombre ha sido instituido por Leanza y Zeiss

(1990) para designar a una homogénea unidad compuesta

por calizas con intercalaciones de margas y

pelitas que afloran en la región de las canteras de

Los Catutos, próximas a Zapala. Estas calizas muy

fosilíferas y ricas en improntas de amonites (Leanza

y Zeiss, 1990, 1992, 1994) son apreciables por doquier

en las veredas de Zapala. La sección tipo de

esta unidad se encuentra en la cantera El Ministerio

(véase foto 7), donde acusa 70 m de espesor. Las

calizas que constituyen este miembro poseen gran

importancia económica, atento que ellas se explotan

desde hace tiempo como materias prima para la fabricación

de cemento o bien para su utilización como

piedra laja para fines ornamentales.

El Miembro Los Catutos aflora en la región homónima,

situada unos 15 km al oeste de Zapala, donde

se encuentran dispersas numerosas canteras de calizas,

ya para la fabricación de cemento o para su

utilización como piedra laja, en correspondencia con

la estructura sinclinal del Pichi Moncol. Entre las

canteras más conocidas están las de El Pozo, Pichi

Moncol, Loma Negra y El Ministerio. Al norte del

arroyo Covunco la unidad aflora en la cantera Los

Alazanes extendiéndose con dirección a Mallín de

los Caballos, al tiempo que sufre un progresivo

adelgazamiento, prograda hacia el depocentro de la

cuenca, conformando una clinoforma sigmoidad que

la coloca en las cercanías de Mallín Quemado a pocos

metros por encima de la base de la Formación

Vaca Muerta, para finalmente desaparecer algo más

al norte.

Está compuesta por calizas bioclásticas micríticas

y peloides (wackestones y mudstones) intercaladas

entre margas y pelitas. Las calizas poseen estratificación

plano paralela fina, y se caracterizan

por tener colores blanco amarillentos, aunque en

cortes sin meteorizar la tonalidad es gris azulina oscura. Genéricamente pertenecen al grupo de las

calizas litográficas y debido a su propiedad de partirse

en lajas relativamente delgadas, el término alemán

de Plattenkalken (=calizas lajosas) parece más

apropiado para su identificación (Leanza y Zeiss,

1994).

Según Leanza y Zeiss (1990) la fauna y flora está

compuesta principalmente por restos de amonites entre

los que pueden mencionarse a Zapalia fascipartita

Leanza y Zeiss, Catutosphinctes rafaeli Leanza y

Zeiss (véase foto 8), Djurjuriceras catutosense

Leanza y Zeiss y Aspidoceras con valvas de

Laevapthycus brevis (Dollfuss), a los que se suman

improntas de cangrejos (cf. Pehuenchica magna

Rusconi), peces (Tharsis, Lepidotes, Belenostomus),

tortugas (Notemys laticentralis Cattoi & Freiberg,

Eurysternum neuquinum Fernández y de la Fuente),

icthyosaurios (Ophthalmosaurus monocharactus

Appleby), pterosaurios (Pterodactyloidea),

rhyncholites (Leptocheilus tenius Huckriede),

cocolitofóridos y algas pardas. (véase también Cione

et al., 1987; Gasparini et al., 1987; Gasparini, 1988;

Fernández y de la Fuente, 1988; Leanza y Zeiss, 1992,

1994). El tipo de preservación de estos fósiles es muy

similar a aquélla que caracteriza a los fósiles de

Solenhofen, Alemania.

Ambiente

Las faunas presentes así como las particularidades

litológicas de estas calizas y las estructuras

plano-paralelas que exhiben sus capas denotan que

han sido depositadas en un ambiente marino abierto

alejado de la costa (off-shore) aunque poco profundo,

con aguas de temperaturas templado cálidas,

donde es posible reconocer de cuando en cuando

algunas capas de tormenta.

Relaciones estratigráficas

Se apoya en relación concordante sobre el miembro

inferior de la Formación Vaca Muerta y es cubierto

de la misma manera por el miembro superior

de esa unidad. Hacia el norte se extiende hasta la

región de Mallín Quemado, donde engrana lateralmente

con la Formación Vaca Muerta. Se ha comprobado

que esta unidad conforma una clinoforma

sigmoidal con sentido de progradación hacia el

depocentro de la cuenca, habida cuenta que en Los Catutos se dispone 149 m por encima del techo de la

Formación Tordillo, en tanto que poco al sur de la

quebrada de Mallín Quemado o en los afloramientos

de la ruta 22 camino a Las Lajas, lo hace a escasos

30 m por sobre este mismo contacto y con un

espesor en franca disminución que determina su

pronta desaparición. Esta clinoforma queda también

registrada por su contenido de amonites, los que en

conjunto constituyen zonas condensadas que se acercan

en el Tithoniano medio al tramo basal de la Formación

Vaca Muerta.

Edad y correlaciones 0

En el Miembro Los Catutos se han hallado

amonites de la Zona de Windhauseniceras

internispinosum, cuya edad se adjudica al Tithoniano

medio - Tithoniano superior temprano (Leanza y

Zeiss, 1990, 1992).

Miembro Huncal nom. nov.

En el tramo Berriasiano de la Formación Vaca

Muerta expuesta en la región noroccidental de la

Hoja, aflora un conspicuo paquete de areniscas de

reducido espesor pero gran extensión areal, cuya

primera mención en la literatura geológica se debe a

Legarreta y Uliana (1991), quienes las identificaron

informalmente como “Huncal sandstones”. Teniendo

en cuenta que estas areniscas resultan fácilmente

mapeables en virtud de su mayor dureza relativa

en relación con las pelitas negras que las contienen,

se propone designarlas formalmente como Miembro

Huncal. Se establece como localidad tipo al área

de Huncal, en tanto que su perfil tipo está ubicado

en el cruce de esta unidad con el camino que conduce

desde esta localidad a Pichaihue (S 37º 56’ – O

70º 19’), ya en la Hoja Chos Malal (véase foto 9).

Distribución areal

El Miembro Huncal aflora contorneando por el

sur, este y oeste al cerro Mulichinco, donde produce

un pequeño pero nítido escalón que facilita su mapeo.

También está claramente expuesto desde las

inmediaciones del arroyo Candelero, hasta interceptar

al extenso dique de rumbo este-oeste de la Formación Colipilli que se desarrolla al pie del cerro

Mocho. Litología

En la intersección de este afloramiento con el

camino a Pichaihue, en las cercanías del paraje de

Huncal se observa de arriba hacia abajo el siguiente

perfil:

Techo: Formación Vaca Muerta.

-------------- concordancia --------------

Miembro Huncal, espesor total: 7,65 m

1,90 m Areniscas calcáreas de grano fino, castaño

grisáceas, constituyendo paleocanales que

se ensanchan lateralmente.

0,70 m Areniscas macizas gris oscuras con marcas

de fondo.

0,50 m Areniscas calcáreas con bioturbación y

desarrollo de hardgrounds en su techo,

con presencia de sigmoides que sugieren

barras litorales.

0,30m Areniscas calcáreas, con estratificación

sigmoidal suave, con presencia de estratificación

cruzada tipo hummocky.

0,90 m Limolitas gris oscuras levemente bioturbadas.

1,60 m Pelitas negras con presencia de clastos

erráticos de areniscas grises.

1,75 m Limolitas de grano fino gris claras, muy

litificadas estratodecrecientes, con estratificación

plano paralela posiblemente desarrollada

por acción de corrientes de

turbidez. Lateralmente tiene estructuras de

slumps.

-------------- concordancia --------------

Base: Formación Vaca Muerta.

Se infiere que las sedimentitas del tramo inferior

de este miembro se han depositado en un ambiente

marino de off shore mediante procesos de tormentas

que han generado sedimentación de tipo

turbidítico. En el tramo superior se produce una incipiente

somerización del conjunto que alcanza como

máximo un ambiente de near-shore, aunque todavía

con escasa influencia de la acción del tren de olas.

Se interpone concordantemente en pelitas del

tramo superior de la Formación Vaca Muerta, ubicándose ubicándose

450 m estratigráficos debajo de la base de

la Formación Mulichinco.

En el arroyo Candelero el Miembro Huncal se

dispone 90 m por encima de niveles con Berriasella

callisto (d’Orbigny). Como fue demostrado por

Leanza y Wiedmann (1989), Berriasella callisto

pertenece en la Argentina a la Zona de Spiticeras

damesi que indica Berriasiano superior. Consecuentemente,

se asigna el Miembro Huncal al límite

Berriasiano - Valanginiano.

Formación Picún Leufú

Esta entidad ha sido definida por Leanza

(1973:118) para designar al conjunto de calizas,

arcilitas y areniscas de tonalidades blanquecinas y

verdosas que en el sur de la Cuenca Neuquina se

interponen concordantemente entre las pelitas de

la Formación Vaca Muerta o las lenguas distales

de la Formación Carrín Curá y las areniscas de la

Formación Bajada Colorada. Su localidad tipo se

encuentra en la comarca del cruce de la ruta nacional

40 con el arroyo Picún Leufú (Hoja Picún

Leufú). Pese a las objeciones formuladas por

Rolleri et al. (1984), en reiteradas oportunidades

uno de los autores (Leanza, 1980, 1981 a, 1994)

ha señalado su validez, considerando que la facies

de calizas blanquecinas que afloran en la región

sur oriental de la Cuenca Neuquina

(Carbonate Shelf de Legarreta y Uliana, 1991:

436, fig. 7B), si bien aunque advertidas por el mismo

Weaver (1931), constituyen un ente formacional

muy diferente con respecto al que se halla

en la comarca de Quintuco, ubicada en regiones

depocentrales de la Cuenca, donde predominan,

ya en el Cretácico, la facies de lutitas negras a

veces indistinguibles de la infrayacente Formación

Vaca Muerta.

En las cercanías de Zapala está presente en la

misma estructura del Pichi Moncol, tanto como inmediatamente

al nordeste de la cantera El Ministerio,

donde ha sido descripta en el cerrito Caracoles

por Leanza (1973). También exhibe excelentes afloramientos en el área al este de Mallín de los Caballos

y en Barda del Avestruz, para engranar lateralmente

con la Formación Vaca Muerta más al norte,

en la región al este del cerro Mallín Quemado

(Leanza, 1973).

Está constituida por un predominio de micritas y

arcilitas, con variaciones que van desde micritas arcillosas

a arcillas micríticas; en orden de abundancia

decreciente siguen subesparitas, esparitas con diferentes

porcentajes de aloquímicos (oolitas, nódulos,

intraclastos, restos fosilíferos y calciesfereas), coquinas,

limolitas, arcilitas y escasas dolomías (véa e

Leanza et al., 1978). En su localidad tipo, el espesor

de la Formación Picún Leufú asciende a 350 metros

(Leanza, 1994).

Dondequiera que aflore esta unidad, su contenido

de bivalvos es muy abundante, predominando los

trigónidos, entre los que pueden citarse Trigonia

carinata Agassiz, Pterotrigonia (Scabrotrigonia)

transatlantica (Behrendsen), Myophorella

(Haidaia) elguetai Leanza, Rutitrigonia sp.,

Anditrigonia eximia (Philippi), A. lamberti Levy,

Steinmanella (Splenditrigonia) erycina (Philippi)

y S. (Spl.) haupti (Lambert) (véase Leanza, 1993,

1996 a), así como Pholadomya agrioensis Weaver,

Ph. sanctaecrucis Pictet y Campiche, Ph.

gigantea Sowerby, Ostrea lotenoensis Weaver,

Ostrea minos Coquand, Exogyra couloni

(Defrance), Lucina leufuensis Weaver, Lucina

neuquensis Haupt, Solemya neocomiensis (Haupt),

Panopea dupiniana d’Orbigny y muchos más (véase

Weaver, 1931), a los que se asocian con frecuencia

equinodermos, corales y vermes.

Su litología y fauna denotan un ambiente marino

de aguas templadas poco profundas, oxigenadas, y

de energía dinámica alternante entre moderada y baja,

constituyendo una plataforma carbonática (carbonate

shelf) en la región sudoriental de la Cuenca Neuquina

(Legarreta y Uliana, 1991). La presencia de barras

litorales en el tramo calcáreo de la unidad sugiere

la existencia de islas de barrera, tras las cuales - en

un contexto de mar alto (Highstand Systems Tract) -

se desarrolla en la parte superior de esta unidad una típica facies de lagoon, que se distingue por sedimentación

de pelitas y margas en aguas tranquilas en

las que de tanto en tanto se alojan niveles

coquinoideos con los característicos bivalvos de la

unidad, aunque frecuentemente los mismos aparecen

retrabajados por procesos de tormentas.

En el área relevada la Formación Picún Leufú

se dispone en concordancia sobre la Formación Vaca

Muerta y es cubierta del mismo modo por la Formación

Mulichinco. En el área de la sierra de Vaca

Muerta engrana lateralmente con las pelitas de la

parte superior de la Formación Vaca Muerta, siendo

reemplazada casi totalmente por estas últimas en

regiones depocentrales de la cuenca.

Edad y correlaciones

Los registros ammonitíferos de la Formación

Picún Leufú permiten referirla al Tithoniano medio

alto (Zona de Windhauseniceras internispinosum)

y Tithoniano superior (Zonas de Corongoceras

alternans y Substeueroceras koeneni), siendo posible

que abarque parte del Berriasiano (Leanza,

1973, 1980, 1985). Tal como fuera demostrado por

Rolleri et al. (1984), sobre la base de su contenido

de bivalvos, se la correlaciona con la Formación Ortíz

del Grupo Fortín Nogueira. En el caso de que se

hiciera un mapeo a escala de mayor detalle, sería

posible cartear como una unidad independiente el

tramo superior de la unidad que se desarrolla por

encima de los niveles calcáreos, el cual se caracteriza

por la presencia de areniscas y fangolitas verdosas

con frecuentes niveles coquinoideos retrabajados

por tormentas. Este tramo superior de la Formación

Picún Leufú se lo vincula genéticamente con

una facies de lagoon en un contexto de mar alto.

Formación Mulichinco

Antecedentes

Fue definida por Weaver (1931:53) como una

asociación de areniscas y areniscas calcáreas con

fósiles marinos interpuesta entre su ¨Formación

Quintuco¨ y la Formación Agrio. Según Weaver

(1931: cuadro fuera de texto), “....¨The Mulichinco

Formation can be distinguished throughout Neuquén,

but not in Mendoza. It is mainly of conti nental origin and composed of massive crossbedded

sandstones and clay shales averaging 200 meters in

thickness”. A partir de entonces esta unidad ha sido

objeto de numerosas menciones y trabajos, entre

otros por Baldwyn (1942), Herrero Ducloux (1946),

Digregorio (1972), Digregorio y Uliana (1980), Leanza

(1973), Leanza et al. (1978), Leanza y Hugo (1978),

Gulisano et al. (1984), Mitchum y Uliana (1985),

Legarreta y Uliana (1991), Leanza (1992, 1994) y

Leanza y Hugo (1997). Estudios modernos sobre la

interpretación sedimentológica de la Formación

Mulichinco en varios afloramientos de la Hoja Zapala

se deben a Zavala (2000) y más al norte, en la

Hoja Chos Malal, a Schwarz (1999).

Distribución areal

Merced a su mayor dureza relativa y por ende

mayor potencial de preservación, la Formación

Mulichinco es una de las unidades sedimentarias más

ampliamente extendidas de la Hoja. En la parte norte,

constituye la cumbre de los cerros Mocho y

Mulichinco (véase foto 9), rodeando hacia el norte,

este y sur a modo de anfiteatro a los citados cerros,

para luego alcanzar con la sola interrupción del valle

del arroyo Quintuco, el curso este-oeste del río

Agrio, frente a la localidad de Las Lajas. En la región

de la sierra de Vaca Muerta cubre a la unidad

homónima a través de un contacto brusco determinado

por una superficie basal de progradación (véase

foto 10). Merced a su mayor dureza relativa, permite

delinear las estructuras anticlinales y sinclinales

del cerro de la Grasa, de Pilmatué, de Punta Alta y

Salado (véase foto 11), entre otras. Al sur del río

Agrio también aflora profusamente en el flanco

oriental de la sierra de Vaca Muerta hasta alcanzar,

y aún transponer, el curso de arroyo Covunco, donde

se desarrolla a lo largo del mismo al oeste de la

localidad de Mariano Moreno como al pie de los

cerros Negro y Mesa, hasta llegar a las proximidades

del cerrito Caracoles, en las cercanías de Zapala,

en lo que conforma el afloramiento más austral

de esta unidad registrado en la Cuenca Neuquina,

habida cuenta que en regiones aún más meridionales

de la misma se aplica la denominación de Formación

Bajada Colorada para terrenos correlacionables.

Litología

Está compuesta por secuencias depositacionales

que señalan oscilaciones eustáticas del nivel del mar, las que se inician con areniscas, continúan

con pelitas castaño claras y rematan con niveles

coquinoideos en los que predominan Exogyra

couloni y bivalvos trigónidos. Las areniscas son

de grano fino y mediano, con cemento calcáreo y

tonalidades gris amarillentas y castaño claras, presentando

buena estratificación, con bancos gruesos

de hasta 1 m de potencia (véase figura 3). En

correspondencia con una caída global del nivel del

mar acaecida durante el Valanginiano medio, en la

región del cerro de La Grasa y en el área de

Pilmatué, se observan potentes conglomerados y

areniscas conglomerádicas con clastos de hasta 5

cm de diámetro, litotopos que se intercalan en el

tramo superior de la unidad. A medida que la Formación

Mulichinco prograda hacia el norte los

litotopos arenosos pierden importancia, incorporándose

en su constitución litológica limolitas y arcilitas

micáceas físiles, de color negruzco verdoso.

El espesor de esta unidad oscila entre los 380 m

en el perfil del Río Agrio (véase figura 3), hasta

disminuir a 250 m en la región del cerro Mulichinco.

Paleontología

En los cortejos marinos derivados de oscilaciones

eustáticas se desarrollan diversos niveles

de coquinas en las que se reconocen típicos bivalvos

mendocianos como Steinmanella (Transitrigonia)

transitoria (Steinmann), Ptychomya

koeneni Behrendsen, Eriphyla argentina

Burckhardt, Panopea dupiniana d’Orbigny, P.

neocomiensis (Leymerie), Pholadomya

gigantea (Sowerby), Pholadomya agrioensis

Weaver, Lucina sp. y Cucullaea gabrielis

Leymerie. Entre los cefalópodos es común en su

tramo inferior la presencia de Lissonia riveroi

(Lisson) y de Olcostephanus curacoensis (Weaver)

en su parte superior (véase Weaver, 1931;

Leanza, 1993).

Ambiente

El ambiente de sedimentación de esta unidad

varía de acuerdo a su diferente posición en la Hoja,

reconociéndose ambientes marinos de near-shore

con influencia mareal (véase foto 12), tanto como

paleoambientes de tipo fluvial y desarrollos deltaicos.

Así, en su tramo basal en el área de Bajada

Vieja se han visto estructuras con sigmoides, estratificación

flaser y herring-bone indicativos de ambiente submareal afectados de cuando en cuando

por procesos de tormentas como lo representan

frecuentes estructuras hummocky. En la nueva ruta

40 al nordeste de Las Lajas se han observado registros

fluviales con el desarrollo de barras de acreción

lateral (point bars) en un contexto dominante

de ríos anastomosados, en tanto que hacia la región

del arroyo Salado, se ha verificado un patrón

general de apilamiento estrato y granocreciente indicativo

de sistemas progradantes en ambiente de

near-shore.

Relaciones estratigráficas

Se dispone sobre la Formación Vaca Muerta y

es cubierta por la Formación Agrio. En la región del

cerro de la Grasa en esta unidad se manifiestan depósitos

conglomerádicos que se producen como consecuencia

de una caída del nivel del mar de carácter

global acaecida durante el Valanginiano medio, lo se

traduce en una manifiesta somerización de la unidad.

En la región de los cerros Mocho y Mulichinco,

Huncal y Trahuncura el contacto marcadamente

brusco desde el punto de vista sedimentológico ya

advertido por Weaver (1931) y Leanza (1973) que

pone en contacto lutitas negras de ambiente off shore

con areniscas fluviales ha sido asimilado a la Discordancia

Catanlílica o Intravalanginiana descripta por

Gulisano et al. (1984).

Edad y correlaciones

En el área relevada la Formación Mulichinco

se atribuye al Valanginiano medio y al Valanginiano

superior temprano, por yacer sobre sedimentitas

de la Formación Vaca Muerta, cuyos términos más

jóvenes alcanzan el Valanginiano inferior, y ser

cubierta por la Formación Agrio, que comienza en

el Valanginiano superior tardío. Hacia áreas

depocentrales de la cuenca cercanas a Chos Malal

(cerro de la Parva, cajón de las Máquinas, etc.) y

El Huecú (arroyo El Durazno), la Formación

Mulichinco tiende a perder identidad, estando representada

por sedimentitas casi exclusivamente

marinas, al tiempo que la Formación Agrio comienza

ligeramente antes, en el Valanginiano superior

tardío (Leanza, 1981). En la región del cerro de la

Grasa en esta unidad se manifiestan depósitos conglomerádicos

que se producen como consecuencia

de una caída del nivel del mar de carácter global.

En el ámbito sudoriental de la Cuenca Neuquina

es correlacionable con la Formación Bajada ColoColorada,

en tanto que hacia el norte pasa a constituir

la Formación Chachao (véase Leanza, 1981 a;

Leanza y Hugo, 1997; Gulisano y Gutiérrez

Pleimling, 1995).

Formación Agrio

Antecedentes

Se emplea esta denominación para designar las

sedimentitas marinas comprendidas en nuestra región

de estudios entre la Formación Mulichinco y

la Formación Huitrín. Fue Weaver (1931) quién la

nominó originalmente, pudiendo considerarse que

su localidad tipo corresponde a ambas márgenes

del río Agrio, inmediatamente al oeste de la vieja

ruta nacional 40. Según la concepción del citado

autor, la Formación Agrio original contenía también

las capas del Yeso de Transición de Groeber

(1929:35), más tarde llamado Huitriniano por el

mismo autor (Groeber, 1946:187). Investigadores

posteriores excluyeron de la Formación Agrio las

citadas capas de transición (véase de Ferraríis,

1968; Marchese, 1971; Digregorio, 1972; Digregorio

y Uliana, 1975, Uliana et al., 1977, entre otros),

quedando el término exclusivamente restringido a

las sedimentitas de origen marino aflorantes en esa

localidad entre la Formación Mulichinco y la Formación

Huitrín. Así concebida, la Formación Agrio

está ampliamente extendida en el ámbito de la Hoja

y clásicamente ha sido dividida en tres miembros,

a saber: Miembro Agrio inferior, Miembro Avilé y

Miembro Agrio superior. No obstante, las denominaciones

de Agrio inferior y Agrio superior no cumplen

con los requisitos del Código Argentino de

Nomenclatura Estratigráfica del año 1993 (Artículo

31, inc. b), razón por la cual se propone la siguiente

subdivisión: Miembro Pilmatué nom. nov.,

Miembro Avilé y Miembro Agua de la Mula nom.

nov. (véase figura 3).

Miembro Pilmatué nom. nov. (11a)

Antecedentes

Se propone este nombre para identificar a las

sedimentitas de origen marino comprendidas entre

el techo de la Formación Mulichinco y la base del

Miembro Avilé y así reemplazar al informalmente

denominado Miembro (o Formación) Agrio inferior.

BIBLIOGRAFIA

BOLL, A. y D. VALENCIO, 1996. Relación estratigráfica entre las Formaciones Tordillo y Vaca Muerta en el sector central de la Dorsal de Huincul, Provincia del Neuquén. Actas 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Hidrocarburos, 5:205-223. Buenos Aires.

BOLL, A. y D. VALENCIO, 1996. Relación estratigráfica entre las Formaciones Tordillo y Vaca Muerta en el sector central de la Dorsal de Huincul, Provincia del Neuquén. Actas 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Hidrocarburos, 5:205-223. Buenos Aires.

DELLAPÉ, D. A., G. A. PANDO, M. A. ULIANA

y E. A. MUSACCHIO, 1978. Foraminíferos y

ostrácodos del Jurásico en las inmediaciones del

arroyo Picún Leufú y la ruta 40 (Provincia del

Neuquén, Argentina) con algunas consideraciones

sobre la estratigrafía de la Formación Lotena.

Actas 7° Congreso Geológico Argentino, 2:489-

507. Buenos Aires.

DELLAPÉ, D. A., C. MOMBRÚ, G. A. PANDO,

A. C. RICCARDI, M. A. ULIANA y G. E.

WESTERMANN, 1979. Edad y correlación

de la Formación Tábanos en Chacay Melehue

y otras localidades de Neuquén y Mendoza,

con consideraciones sobre la distribución y significado

de las sedimentitas Lotenianas. Obra

Centenario Museo La Plata, 5:81-105. La Plata.

DIGREGORIO, J. H., 1965. Informe preliminar sobre

la ubicación estratigráfica de los Estratos

Marinos Subyacentes en la Cuenca Neuquina.

Acta Geológica Lilloana, 7:119-146. (Actas 2ª

Jornadas Geológicas Argentinas, 3). Tucumán.

DIGREGORIO, J. H., 1972. Neuquén. En Leanza,

A. F. (Dir. y Ed.): Geología Regional Argentina:

439-506. Córdoba.

DIGREGORIO, J. H., 1978. Estratigrafía de las acumulaciones

mesozoicas. Relatorio Geología y

Recursos Naturales del Neuquén. Actas 7° Congreso

Geológico Argentino:37-65. Neuquén.

DIGREGORIO, J. H. y M. A. ULIANA, 1975. Plano

geológico de la provincia del Neuquén, escala

1:500.000. Actas 2º Congreso Iberoamericano

de Geología Económica, 4:69-93, 1 mapa.

Buenos Aires.

Digregorio,

R. E., Gulisano, C. A., Gutierrez Pleimling, A. R. y Minniti, S. A., 1984.

Esquema de evolución geodinámica de la Cuenca Neuquina y sus implicancias

paleogeográficas. IX Congr. Geológico Argentino, Actas II: 147-182.

DIGREGORIO, J. H. y M. A. ULIANA, 1980. Cuenca

Neuquina. En: Geología Regional Argentina.

Academia Nacional de Ciencias, 2: 985-1032.

Córdoba.

GROEBER, P., 1918. Edad y extensión de las estructuras

de la Cordillera entre San Juan y Nahuel

Huapí. Physis, 4 (17):208-240. Buenos Aires.

GROEBER, P., 1921. Algunas observaciones referentes

a la estratigrafía y tectónica del Jurásico

al sud del río Agrio cerca de Las Lajas (Territorio

del Neuquén). Boletín de la Dirección General

de Minas, Geología e Hidrogeología, 4, Serie

F:13.17. Buenos Aires.

GROEBER, P., 1929. Líneas fundamentales de la

geología del Neuquén, sur de Mendoza y regiones

adyacentes. Dirección General de Minas,

Geología e Hidrogeología, 58:1-109. Buenos

Aires.

GROEBER, P., 1933. Descripción geológica de la

Hoja 31c, confluencia de los río Grande y Barrancas

(Mendoza y Neuquén). Boletín de la

Dirección General de Minas, Geología e

Hidrogeología, 38:1-72. Buenos Aires.

GROEBER, P., 1946. Observaciones geológicas a lo

largo del meridiano 70° 1. Hoja Chos Malal.

Revista de la Sociedad Geológica Argentina, 1

(3):177-208. Buenos Aires.

GROEBER, P., 1947. Observaciones geológicas a lo

largo del meridiano 70°. 3. Hojas Domuyo, Mari

Mahuida, Huar Huar Co y parte de Epu

Lauquen. Revista de la Sociedad Geológica Argentina,.

2 (4):347-408. Buenos Aires.

GROEBER, P., 1951. La Alta Cordillera entre las

latitudes 34º y 29º 30’ Revista Museo Argentino

de Ciencias Naturales B. Rivadavia, Ciencias

Geológicas, 1 (5):235-252. Buenos Aires.

GROEBER, P., 1953. Andico. En:. Groeber, P.: Mesozoico. Geografía de la República Argentina. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA), 2 (1):349-536. Buenos Aires.