Nesocraton del

Deseado

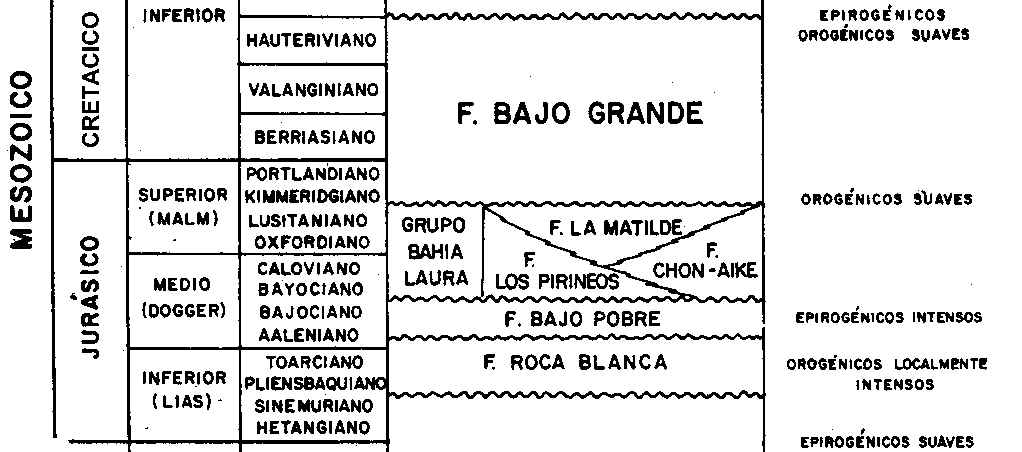

Liásico

Formación Roca Blanca

Designación dada por Di Persia y De Giusto (1956) y publicada por Herbst (1965a). En el sentido del primer autor, incluye un potente conjunto epiclástico-piroclástico coronado par un episodio efusivo aglomerádico de naturaleza basáltica, que se expone en posiciones estructurales elevadas (anticlinal de El Tranquilo, cerro Vanguardia y Cerro Primero de Abril) en el sector central de Santa Cruz. Al integrar este conjunto en una sola unidad, Di Persia la subdivide en Roca Blanca Sedimentaría y Roca Blanca Aglomerádica, respectivamente. Herbst (1965) no sienta criterio al respecto aunque la sección tipo que ofrece se limita a los términos sedimentarios a los que, se deduce, restringe la Formación. Esta diferenciación es luego bien aclarada por Lesta y Ferrello (1972) quienes distinguen la sección efusiva cuspidal como Formación Bajo Pobre, reservando formalmente para la Formación Roca Blanca las sedimentitas infrapuestas.

Perfiles completos de esta unidad sólo se pueden medir en el pliegue de El Tranquilo en cuyo flanco occidental se ubica su perfil tipo. Litológicamente presenta una sección inferior con una alternancia de tobas ácidas finas, limolitas y areniscas gruesas a conglomerádicas. Estas areniscas, típicas wackes lítico cuarzosas con abundante matriz tobácea, predominan en el tercio medio en cuerpos lenticulares, con entrecruzamientos. La sección superior de la Formación Roca Blanca es más fina, con mayoría de tobas laminadas y silicificadas. Los colores más frecuentes son los grises y, verdes claros y los pardos amarillentos. Los espesores totales medidos varían según los autores consultados: 990 m (Herbst , 1S65), 1.220 m (De Giusto, 1956), 1.240 (Di Persia, 1956), 1.210 m (Turic, 1969) y 1.000 m (Pezzi, 1970b), este último en el flanco oriental de El Tranquilo. El área de afloramientos se completa con una exposición vecina al SE en la estancia El Cóndor, núcleo de la estructura del cerro Vanguardia (De Giusto, 11958) y un asomo al N, en la estancia Las Mercedes (Turic, 1969).

En

la localidad tipo se visualiza su apoyo mediante una discordancia angular

importante sobre la Formación El Tranquilo, interpretándose de los mapeos una

superficie de contacto bastante irregular a pesar de lo cual no se encontraron

conglomerados basales típicos. Su ambiente litogénico está dominado por un

ciclo piroclástico ácido que se sobreimpondría a un ambiente fluvial de

energía variable, y en este sentido se destaca que todas las tobas fueron

interpretadas como redepósitos (segundo ciclo) por Teruggi (in Herbst, 1965a).

Según este autor igualmente existió un aporte clástico de áreas plutónicas

ácidas.

Siete niveles florísticos fueron localizados en esta Formación (Di Giusto, 1956), sienda estudiados entonces en forma preliminar por Stipanicic, quien dijo que "la flora posee un franco aspecto Jurásico inferior”. La colección que efectuara Herbst , (1965) presenta una asociación de gimnospermas con representantes de Comopteris, Thaomatopteria y Otozamites, como formas de mayor valor. Igualmente se encontró un anuro fósil, Vieraella herbstii. Según las conc1usiones de este autor, la Formación Roca Blanca se extiende del Liásico medio al superior, pudiendo llegar al Dogger inferior. Más recientemente, Stipanicic y Bonett (1970) le asignari edad toarciana-aaleniana.

Paleogeográficamente el desarrollo del Lásico en el Deseado estaría limitado por sus ausencias, interpretadas como primarias, en las áreas de las estancias La Modesta - La Josefina al O y de las estancias La Juanita - Tres Hermanas en el E, con lo que su distribución seguiría los lineamientos del Triásico subyacente, excepto una mayor restricción al naciente. Se ratifica así el presupuesto paleogeográfico de Lesta y Ferello (1972) de una cuenca muy estrecha y alargada submeridianamente, ya que los escasos afloramientos de nuestra región pueden vincularse con certidumbre únicamente con hallazgos de subsuelo, que caen en esa distribución, en la cuenca del Golfo de San Jorge.

DOGGER

Formación Bajo Pobre

Como ya se sintetizara en los antecedentes de la Formación Roca Blanca, su porción superior, distinguida como "Aglomerádica” o “Efusiva” en los trabajos iniciales, presenta todos los requisitos geo1ógicos y formales como para ser diferenciada en una unidad independiente. Suero y Rolleri, en una compilación geo1ógica interna de YPF utilizan el nombre Bajo Pobre para estas rocas que Di Persia y De Giusto comienzan a separar en sus últimas campañas. La reactualización del nombre se debe a Lesta y Ferello (1972) quienes incluyen a esta unidad en el Grupo Bahía Laura.

Su área tipo se ubica a 40 km al O de la localidad de Punta España, aunque allí no aflora su base por lo que los perfiles del anticlinal de E1 Tranquilo, en donde sus relaciones y composición están bien estudiadas, deben citarse como localidades de referencia. Se trata de basaltos afaníticos o de grano fmo, alveolares y amigdaloides y aglomerados volcánicos andesíticos a basandesíficos, con fragmentos de hasta 0,5 m de diámetro, angulosos, de límites generalmente netos. Intercalan al N de la estancia Cañadón Largo y en el cierre S del anticlinal de El Tranquilo, areniscas, tobas y conglomerados de clara filiación liásica. Estas intercalaciones y la observación de posiciones estructurales siempre análogas fundamentan nuestra opinión de considerarla concordante respecto al subyacente y por tanto retirarla del Grupo Bahía Laura, a pesar de reconocerse su particularidad composicional y sus analogías con términos que en el N del Chubut son equivalentes a ese Grupo (Formación Cajón de Ginebra y Cañadón Puelman).

El intervalo cronológico en el que quedaría restringida la Formación Bajo Pobre por las unidades limitantes es bastante preciso y lo remitirían al Dogger inferior (Aaleniano-Bajociano). Su distribución areal es bastante amplia aunque en afloramientos discontinuos. En el N, Bianchi (1959) la describe en la desembocadura del río Pinturas, al S y O la cita Di Giusto en el cerro Primero de Abril, en tanto que al E se la ha registrado hasta los 66º O. Sus espesores son variables, 200 m en el flanco occidental de El Tranquilo, que se incrementan localmente a 600 m en el flanco nororiental por un retroceso de la discordancia erosiva suprayacente y un espesamiento de la intercalaci6n sedimentaría.

Grupo Bahía Laura

Esta

unidad constituye el acontecimiento principal del registro geológico al S del río

Deseado y la distribución de sus afloramientos es largamente mayoritaria en

toda la región que nos ocupa. Sin embargo, su subdivisión estratigráfica aún

plantea interrogantes originados tanto por sus variaciones litológicas como por

la falta de exposición de las relaciones de sus términos fosilíferos en las

localidades mejor estudiada.

Una

síntesis de los conocimientos previos sobre esta unidad se

encuentran en Feruglio (Complejo Porfírico, l949, I) Los antecedentes geológicos posteriores deben analizarse más

detenidamente a fin de comprender

las distintas opiniones y fundamentar nuestra adhesión a alguna de ellas. Como

ya se dijera, la integración del conocimiento geo1ógico del Deseado comienza en

1953 al iniciarse trabajos de mapeo sistemático por cuenta de YPF. Estos mapeos

comienzan en la costa atlántica y se extienden hacia el O; distinguen

inicialmente dentro del Complejo Porfírico una Serie Vulcanítica integrada por

efusivas mesosilícicas y ácidas y una Serie Tobífera Superior compuesta por

tobas arenosas, areniscas, conglomerados e intercalaciones de lutitas con

restos florísticos (Criado, 1953). El hallazgo de nuevas localidades y material

fosilífero, en especial el proveniente de la estancia La Matilde (De Giusto,

1954), permite a Stipanicic y Reig, (1957) ubicar estas sedimentitas en el Jurásico

medio, fundando los pisos Chon Aikense y Matildense cuyos componentes roca se

correspondían, respectivamente, a los diferenciados em las "series”

antes mencionadas. Sin embargo, en el conjunto de localidades revisadas por

aquel autor las relaciones estratigráficas de ambas unidades no aparecen

expuestas. La asignación cronoestratigráfica del Chon Aikense y sus relaciones

de base se extraen del descubrimiento de Di Persia. (1956), 150 km al O, del

Liásico infrayaciendo a una columna de tobas e ignimbritas que son

correlacionadas lito1ógicamente con el Chon Aikense, a pesar de que aquí los

componentes ígneos son muy escasos. Por otra parte, el contacto entre ambas

unidades tampoco se encuentra expuesto en el área costanera, interpretando Stipanicic una

relación discordante con dudas, a partir de la presencia en sefitas

del Matildense de fragmentos y rodados líticos del subyacente. Esta argumcntación resulta poco consistente, de acuerdo con las

observaciones de

campo, por cuanto los redepósitos y rodados intraformacionales son muy comunes

igualmente en los niveles piroclásticos del Chon Aikense, como resultado de

un ambiente litogénico mixto, ígneo y sedimentario, con lavas de alta

vircosidad que no respetan un nivel de base de erosión general. Igualmente, la

participacibn ígnea se continúa en intercalaciones dentro de las sedimentitas

del Matildense, como evidencias de una continuidad que De Giusto plantea

inicialmente (in Stipanicic y Reig, 1957).

En efecto, tanto este último autor como Di Persia, consideran posteriormente una única entidad (Serie Porfírica) que incluía un ciclo piroclástico-efusivo con tendencia a hacerse sedimentario concordantemcnte hacia el techo. Asimismo estos trabajos (Di Persia, 1956, 1957, 1958; De Giusto, 1956, 1958) y otros posteriores de mayor detalle (Turic, 1969; Pezzi, 1970a) demuestran que al O de los 68º 30' la proporción en el conjunto inferior de términos efusivos, aquellos definitorios en el cerro Chon Aike (Stipanicic y Reig, 1957), se hace mínima, con un franca predominio de tobas ignimbríticas y tobas de cristales a las que se propone aquí designar como Formación Los Pirineos.

Como conclusión, la reunión de estas unidades, que registran variaciones regionales de un único episodio en el Grupo Bahía, Laura (Feruglio, 1949; Lesta y Ferello, 1972), se ve confirmada con esta interpretación. La propuesta de una unidad de este rango facilita la rápida ubicación en el tiempo, de las distintas Formaciones con que se describirán sus representantes lito1ógicos.

Formación Chon Aike Designación establecida por Stipanicic (1957). El sentido que aquí se le otorga corresponde a aquel que tuviera originalmente: un complejo efusivo que incluye pórfidos riolíticos, queratófidos, riolitas y andesitas, alternando con tobas de cristales y brechas volcánicas ácidas y mesosilícicas, con colores rojizos, violáceos y verdosos, expuesto sobre la costa atlántica, desde el río Deseado hasta los 49' 20’ de latitud S (Gran Bajo de San Julián). Su desarrollo hacia el O es más difícil de precisar y necesitaría de estudios de mayor detalle, aunque el reemplazo de estas rocas por tobas e ignimbritas se produce aproximadamente desde el meridiano de 68' 30’. Su perfil tipo se encontraría en el área del cerro Chon Aike, ubicado a 15 km al SO de bahía Laura.

Posteriores referencias al Chon Aikense en otras comarcas más occidentales, que le confieren un valor regional (Herbst, 1965a; Archangelsky, 1967) llevan a una reconsideración de su tipificación litológica (Stipanicic et al., 1968; Stipanicic y Bonetti, 1970) que aparece entonces como, de ignimbritas riolíticas, brechas, etc., en un intento de cubrir las variaciones lito1ógicas que se producen en ese intervalo hacia el O. Como ya se dijera, para esas variaciones se propone aquí una unidad independiente.

La Formación Chon Aike apoya en discordancia angular de gran significación sobre un substrato muy escasamente peneplanizado que incluye desde términos eopaleozoicos hasta los intrusivos triásicos superiores, de la columna regional. Sin embargo, las relaciones laterales de estas vulcanitas con las piroclastitas de la Formación Los Pirineos que a su vez se apoyan sobre un Lías-Bogger inferior, permiten limitar este intervalo inferior a tiempos posaalenianos. Sus relaciones de techo tampoco están expuestas, aunque las interpretaciones por las que nos inclinamos lo consideran subyaciendo en concordancia y transicionalidad a la Formación La Matilde, del Calloviana La Formación Chon Aike queda así asignada al Bajociano superior hasta Calloviano.

La

discordancia de la base de la Formación Chon Aike, últimamente nominada como

fase El Molle por Stipanicic y Rodrigo (1970), quienes ya destacan su

comportamiento sinepirogénico, es la res-ponsable principal de la variación de

espesores de esta unidad, de la que no se ha medido ningún perfil completo.

Formación

Los Pirineos. Designación que se propone en este

trabajo para diferenciar y describir a la potente sección de tobas ignimbríticas

con intercalaciones de tobas finas, que constituyen el cuerpo principal de los

afloramientos del ámbito del Deseado, al O del meridiano de 68º O. Las

relaciones estratigráficas de esta sección y un único dato de edad absoluta,

han sido estudiados en el anticlinal de El Tranquilo, en cuyo flanco O las tobas

ocupan, terrenos de la estancia Los Pirineos, fuente del nombre geográfico,

formacional. El área tipo se ubica aproximadamente en las 68º 52’ de longitud

y los 48º 08’ de latitud, y como sección tipo se presenta la expuesta en ese

mismo flanco, al N del cerro Mojón.

Litológicamente

está compuesta por ignimbritas cristalolíticas grises, blancas y amarillas,

superficialmente rojizas, cuarzosas y biotíticas, con rodados de efusivas y tobas consanguíneas en parte

achatados por aglutinación. Estas rocas se

presentan en bancos muy gruesos y destacados, de límites irregulares y con

variaciones del manteo que indican la alta viscosidad de la nube deposicional.

Intercalan tobas blancas a amarillas, finas, estratificadas más regularmente.

Su espesor en, el perfil tipo de 895 m, aunque este dato no tiene validez

regional por el relieve de la discordancia basal y está cubierto directamente y

en discordancia erosiva por la Formación Bajo Grande, es decir, falta en esta

localidad una diferenciación de la Formación La Matilde.

La

Formación Los Pirineos no ha presentado hasta el momento sino restos plantíferos

indeterminables, pero la interpretación de su parcial coetaneidad con la Formación

La Matilde y el apoyo de un dato radimétrico, que arrojó una edad de 160,7 Ma., de una toba de su

sección tipo (Cazenueve, 1965) avalan su ubicación en el Bajociano superior - Callaviano.

El mecanismo general de acumulación de estas tobas

parece haber sido el de flujos de ceniza de alta viscosidad, de composición

riolítico-riodacítica (Herbst, 1965) y de una movilidad renovada por la

expansión constante de gases y vapores. Sus relaciones con el episodio efusivo

consanguíneo, que se desarrolla principalmente al E y que representa la Formación Chon Aike, aparece así evidente. La distribución paleogeográfica de

este episodio complejo, trasciende todos los límites fijados para las unidades

anteriores y se extiende por casi toda

la Patagonia actual, sometida previamente a una extensa denudación (fase El

Molle) que la hace apoyarse sobre cada una de las series más antiguas.

Formación

La Matilde. Como ya se comentara, esta denominación

fue propuesta por Stipanicic (1955, 1957) como Matildense a partir del valioso

hallazgo de anuros y vegetales fósiles en la estancia La Matilde, 25 km al OSO

de bahía Laura. Esta asociación y revisiones de las de otras localidades (Malacara, Tordillo, Gran Bajo de San Julián,

Cerro Madre e Hija, etc.), le

permitieron datarla como mesojurásica superior - suprajurásica inferior.

Posteriormente, este mismo autor (Stipanicic et al., 1968) y

Archalgensky

(1967) convierten la unidad en litoestratigráfica al citar la Formación La

Matilde con las mismas referencias.

Como también ya se mencionara, los mapeos disponibles de la región no permiten delimitar la extensión de los afloramientos de esta unidad, por cuanto sus autores prefirieron, con argumentos de campo, englobar estos sedimentas con las ignimbritas y vulcanitas asociadas en una entidad general: la "Serie Porfírica”. Esta misma situación lleva a que no se disponga de ningún valor de espesor completo de La Matilde y a muy escasos datos de potencias parciales. En el perfil tipo se midieron 170 m, en el Bajo Grande 400 m (Di Persia, 1958) y en la estancia El Fénix 1.332 m (Pezzi, 1970a).

La

composición litológica de esta unidad está relacionada con la continuidad en

el tiempo y en el espacio del ambiente fluvio-lacustre en que se origina y que

se engarza dentro de un ambiente dominante piroclástico efusivo. Este

engarzamiento, concepto que describe una geometría lenticular de esta unidad,

con engranajes laterales muy rápidos, se ubica en cualquier posición de la

columna, aunque con una tendencia a ocupar el techo del Grupo, como en la

localidad tipo. En los perfiles más espesos se observan tobas finas, blancas o

grises, bien estratificadas; areniscas tobáceas, limolitas tobáceas; areniscas

y conglomerados, de colores claros, con cuarzo, biotita y líticos de tobas y

vulcanitas consanguíneas y limolitas y lutitas grises, carbonosas, que portan

los restos florísticos mejor conservados ("lutitas con Estheria”). En

cambio, en los casos de espesores relativamente poco significativos, se anota

un predominio de las tobas claras, siempre bien estratificadas hasta laminadas,

con lentes arenosos y limosos con participación tobácea en la matriz.

La

flora matildente de Cladophlebis, Hausmcnnia, Otozamites, Athrotaxia, etc.,

de la costa atlántica; la de Araucaria y Paraaraucaria del bosque

petrificado de Madre e Hija; y los restos de anuros (Notobatrachus degiustoi) de

varias localidades, han permitido referir esta Formación al

Calloviano-Oxfordiano (Stipanicic et al., 1968), para posteriormente

admitirse una vinculación más estrecha con la Formación Chon Aike, idea que se

ha fundamentado abundantemente, y ubicarla comprendiendo sólo el Calloviano y

limitada por los movimientos neocallovianos en la fase San Jorge ( Stipanicic y Bonetti, 1970).

Jurásico superior

Formación

Bajo Grande. Entidad denominada por Di Persia (1957) pero publicada por

Lesta y Ferello (1972), al referirse a una sucesión de samitas, sefitas y tobas que

inicialmente se distinguieron como

Serie de Castillo y que, efectivamente, tienen una fuerte asonancia chubutiana.

Su área tipo se ubica en el Bajo Grande, 20 km al O del Destacamento Policial

Moyano, sobre la ruta provincial Nº 510. Su perfil tipo, sin referencias

específicas,

debe ser el expuesto en el borde SE de ese Bajo.

Sin perder su identidad, esta Formación es de

composición variable a través de su área de distribución, localizada en una

franja alargada N-S y cuyo eje coincide con el meridiano de 6Sº (Turic, 1969).

En los perfiles más australes, de los que el más representa-ivo es el de Ticó

con 1.000 m de espesor, aparecen conglomerados finos y medianos con rodados de

ignimbritas, pórfidos y basaltos; areniscas rojas y blanquecinas con niveles con

troncos silicificados y tobas finas, generalmente arenosas. En estos perfiles,

aparte del conglomerado

basal, se nota una gran mezcla vertical de granulometrías y un fuerte carácter

lenticular en las sefitas. En las exposiciones mas septentrionales, a partir

del cerro Derrumbado, ya se advierte una diferenciación textural más definida,

con secciones basales conglomerádico-arenosas, a las que siguen areniscas y tobas que pasan a tobas finas, cineritas y arcilitas en el techo, siempre con

colores rojizos y blanquecinos que pasan a verdosos y amarillentos hacia

arriba. El perfil del Bajo Grande es demostrativo de estas tres secciones; aquí

son frecuentes las estructuras de corte y relleno y los entrecruzamientos de ángulo

alto y se ratifica la inmadurez composicional y textural en las samitas y

sefitas.

La

Formación Bajo Grande se apoya en clara discordancia erosiva sobre el Grupo Bahía

Laura, del que está absolutamente desvinculado en lo que a ciclo sedimentario

se refiere. Resulta difícil demostrar cambios de angularidad por falta de

estratificación en la Formación Los Pirineos, que es su subyacente más

generalizado. Pero De Giusto (1959) afirma la existencia de una relación de

discordancia angular en la zona de Ticó y meseta Baqueró entre estas unidades.

Estas observaciones, apoyadas además en la presencia de un conglomerado basal

de extensión regional y en la proveniencia de sus sefitas, desvirtúan la

apreciación de Archangesky (1967), Herbst (1965) y Bracaccini (1968) que la

asimilan al Matildense, por extensión de las relaciones prebaqueroenses dadas

para esa entidad.

Ultimos datos de campo aclaran que en este contacto se ubica una verdadera fase diastrófica que invalida aquella consideración. Queda entonces esta Formación limitada por dos discordancias cuya ubicación cronoestratigráfica resulta importante, a falta de argumentación paleontológica, para fijar su edad. La discordancia inferior se puede remitir a la fase orogénica que en el N del Chubut regula la discordancia de la base de la Formación Cañadón Asfalto y que se asigna a los movimientos de la fase Cimérica media. Esta ubicación permitiría adjudicar la anguaridad superior a los efectos de la orogenia Intramálmica (Cimérica posterior), regionalmente muy importante y, por tanto restringir la Formación Bajo Grande al Jurásico superior. Otras opiniones (Lesta y Ferello, 1972) confieren a estos últimos movimientos un carácter localmente suave y los colocan en la base de la Formación Bajo Grande, con lo que el intervalo que representa se haría cretácico inferior, inclinándose a considerar de la fase Austríaca (Mirano) a la discordancia del techo.

de Barrio, R., Panza, J. L., y Nullo, F. 1999. Jurásico y Cretácico del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. En: R. Caminos (Ed.). Geología Argentina, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales 29 (17): 511-527

De Giusto, J. M., Di Persia, C. A. y Pezzi, E., 1980. Nesocratón del Deseado. En: Segundo simposio de Geología Regional Argentina (coord. J. C. M. Turner). 1389-1430. Acad. Nac. de Ciencias, Córdoba

Echeveste, H., Fernández, R., Bellieni, G.; Tessone, M., Llambias, E., Schalamuk, I.; Piccirillo, E. y De Min, A. 2001. Relaciones entre las Formaciones Bajo Pobre y Chon Aike (Jurásico medio a superior) en el área de Estancia El Fénix-Cerro Huemul, zona centro-occidental del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 56 (4): 548-558.

Guido, D., Escayola, M. y Schalamuk, I. 2004. The basement of the Deseado Massif at Bahia Laura, Patagonia, Argentina: A proposal for its evolution. Journal of South American Earth Science, 16 (7): 567-577

Pankhurst, R., Sruoga, P. y Rapela, C. 1993. Estudio Geocronológico Rb-Sr de los complejos Chon-Aike y El Quemado a los 47º30’ L.S. XII Congreso Geológico Argentino y 2 Congreso de Exploración de Hidrocarburos. Actas 4: 171-178.

Pankhurst, R., Riley, T., Fanning, C. y Kelley, S. 2000. Episodic Silicic Volcanism in Patagonia and the Antartic Peninsula: Chronology of magmatism associated with the Break-up of Gondwan. Journal of Petrology, 41 (5): 605-625.

Panza, J.L. 1995 Hoja Geológica 4969-II Tres Cerros, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico. 103 p. Panza, J.L. y Haller, M. 2002. El volcanismo jurásico. In Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz (Haller, M.; editor). XV Congreso Geológico Argentino, Relatorio, Capítulo I-7: 89-101. Buenos Aires, Argentina.

Panza, J.L.; Márquez, M. y Godeas, M. 1995. Hoja Geológica 4966-I y II Bahía Laura, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico. 83 p

Stipanicic, P. y Bonetti, M. 1970. Posiciones estratigráficas y edades de las principales floras jurásicas argentinas. Floras Liásicas, Ameghiniana, Asociación Paleontológica Argentina, 7 (1): 57-78.